2025.01.31

カテゴリ:セミナー

タグ:ノウハウ

高齢者の年齢別事故率は?事故の特徴や免許返納の現状と課題を解説高齢者による交通事故のニュースを耳にすると、「自分や家族は大丈夫だろうか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。特に、年齢を重ねるごとに運転に伴うリスクが高まる現状は、避けて通れない課題となっています。

この記事では、高齢者の年齢別事故発生率や免許返納に関する現状を、公的なデータをもとに解説します。具体的な事故の傾向や、高齢者が直面している返納後の生活の課題について知ることで、この問題への理解が深まるはずです。

高齢者による事故増加は、身体機能や認知能力の低下といった科学的な根拠が明確に示されています。また、免許返納が進まない理由には、地域の交通インフラや生活環境が大きく影響していることがわかっています。

この記事を最後まで読めば、データを踏まえた現状の理解だけでなく、家族や社会としてどのようにサポートすべきかの具体的なイメージが持てるようになるでしょう。

高齢者の安全な運転や免許返納に関する課題について、一緒に考えてみませんか。

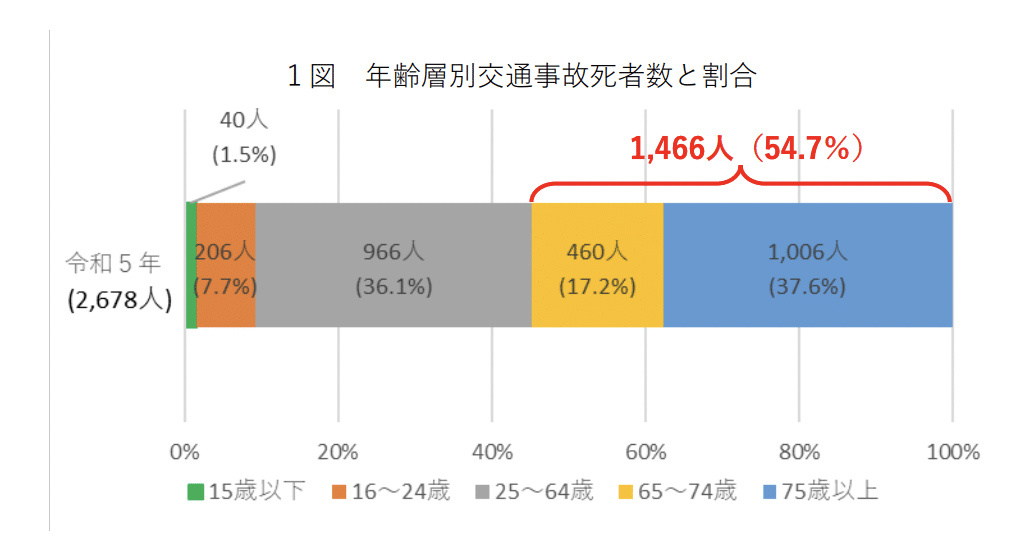

65歳以上の事故率は54.7%

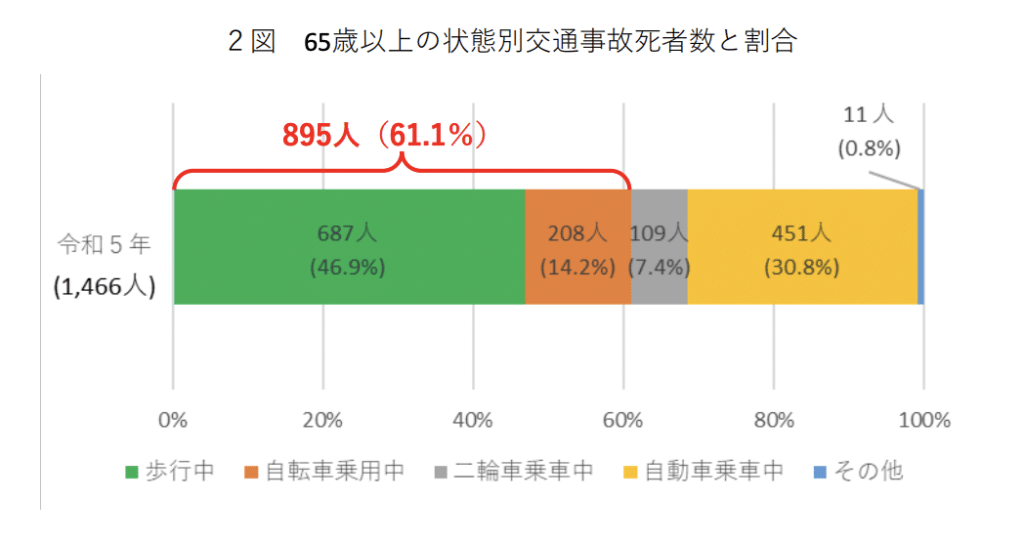

内閣府の「令和5年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況」をみると、65歳以上の高齢者の死亡者数は全体の約半分を占めていることがわかります。

65歳以上の死亡事故を状況別にみると、もっとも多いのが歩行中で46.9%、次いで自動車乗車中が30.8%となっています。

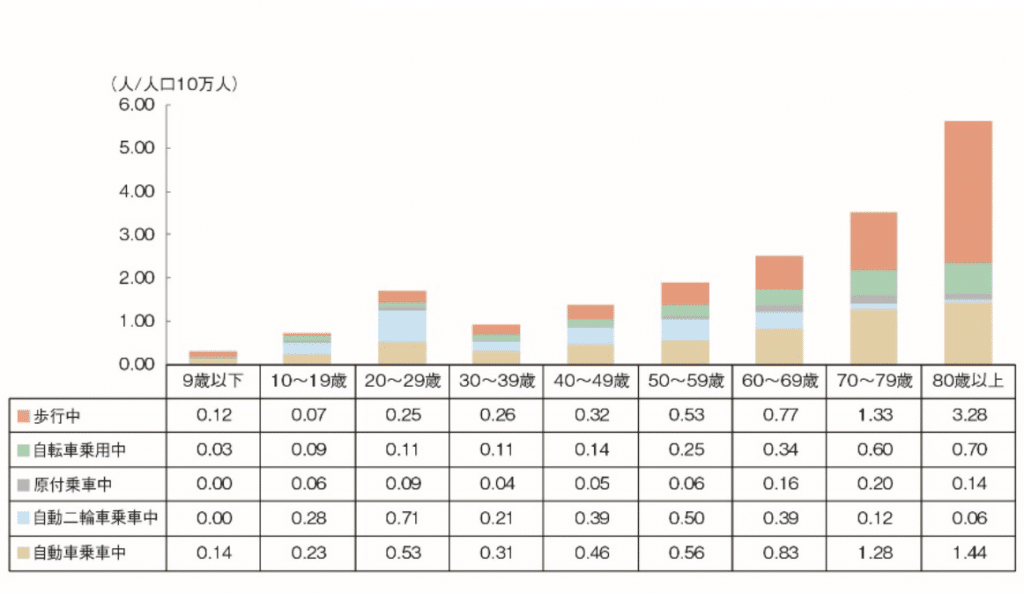

さらに細かくみると、自動車乗車中の死亡事故率は年齢が上がるごとに上昇していることもわかります。年齢層別、状態別の人口10万人あたりの交通事故死者数は次の通りです。

「高齢になっても運転を続けることで事故のリスクが高まる」というのは単なるイメージではなく、データとして明確に現れている事実だということがわかるでしょう。

高齢者に多い事故の特徴

高齢者の事故には、次のような特徴があります。それぞれ、詳しく解説します。

- 年齢が進むにつれて、単独事故が増加する傾向がある

- 運転操作の誤りによる事故は、年齢が上がるにつれて多くなる

- ブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故は、65歳未満と比較して顕著に増加している

年齢が進むにつれて、単独事故が増加する傾向がある

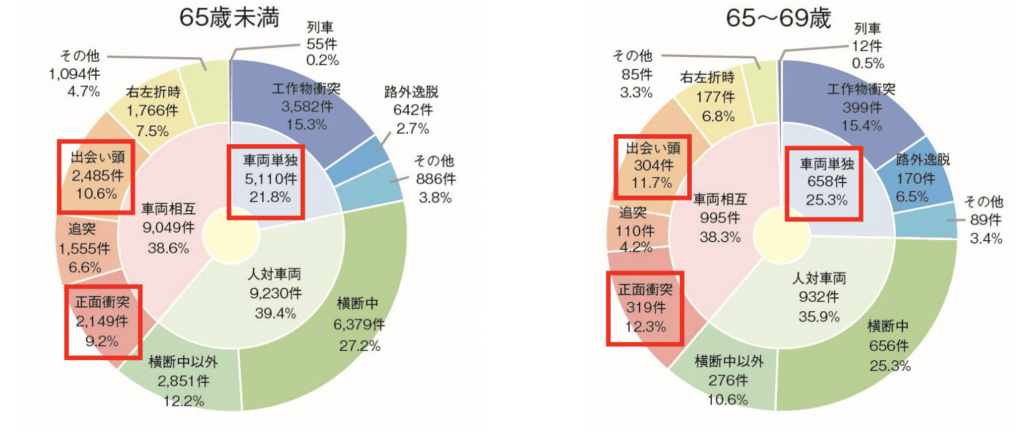

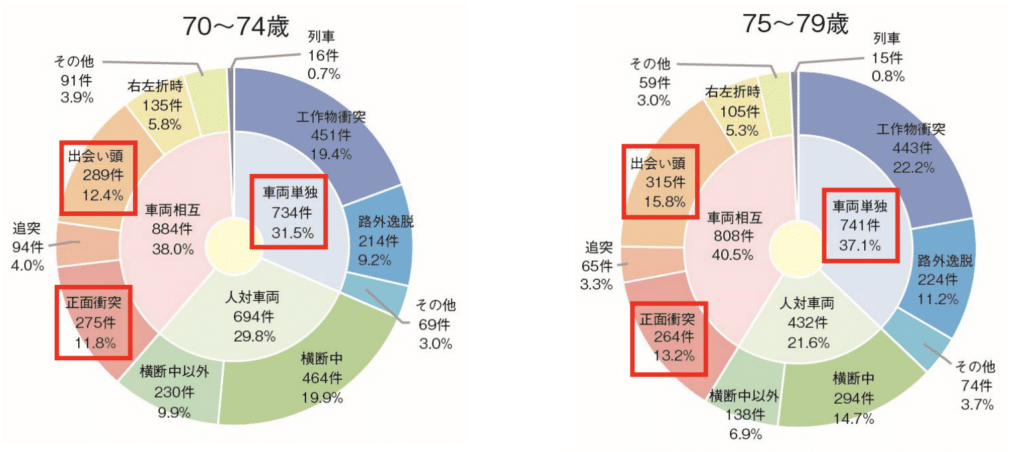

内閣府の「令和5年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況」のデータによると、高齢になるほど単独事故の発生割合が増加していることが確認できます。

この傾向が見られる背景には、加齢に伴う身体機能や認知機能の低下が運転に影響を及ぼしていることが考えられます。

また、年齢とともに他者の影響を受けない単独事故率が上昇することが、先に紹介した通り年齢が上がるにつれて自動車乗車中の死亡事故率上昇に繋がっていることもわかるでしょう。

運転操作の誤りによる事故は、年齢が上がるにつれて多くなる

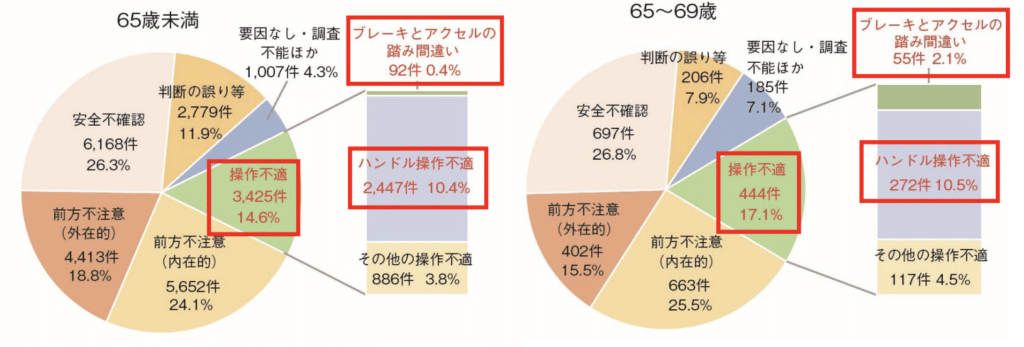

人的要因別の事故原因をみると、自動車を正しく操作しなかった「操作不適」の割合が年齢と共に増加していることがわかります。

65歳未満では操作不適による死亡事故発生の割合は14.6%であるのに対して、85歳以上では33.9%と実に2倍以上の割合となっています。

このことから、身体能力や認知能力の低下による操作不適の発生が、高齢者の死亡事故につながっていることがわかるでしょう。

ブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故は、65歳未満と比較して顕著に増加している

「操作不適」の中でも、特に年齢による差が大きいのがブレーキとアクセルの踏み間違いです。

65歳未満では、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故発生率は0.4%と、ほとんど発生していないといってもよい割合です。

しかし、65歳以上になると割合が急増します。65歳から69歳のアクセルの踏み間違いによる事故発生率は2.1%と大幅に上昇します。さらに、80歳から84歳では8.2%と、65歳未満の約20倍の割合でブレーキとアクセルの踏み間違えによる死亡事故が発生していることがわかります。

高齢者が自動車を運転する場合には、特にブレーキとアクセルの踏み間違えに注意し、何らかの対策を取る必要があるといえるでしょう。

免許返納の現状と課題

高齢者による運転事故が増加したことを受けて、1998年には運転免許の返納制度がスタートしました。しかし、制度がスタートして30年近く経過した現在でも、返納制度は充分に機能しているとはいえません。免許返納の現状と課題について、次の4つの項目に沿って解説します。

- 高齢者の免許返納率

- 免許返納を考えるきっかけ

- 免許を返納しない理由

- 免許返納に関する問題点

高齢者の免許返納率

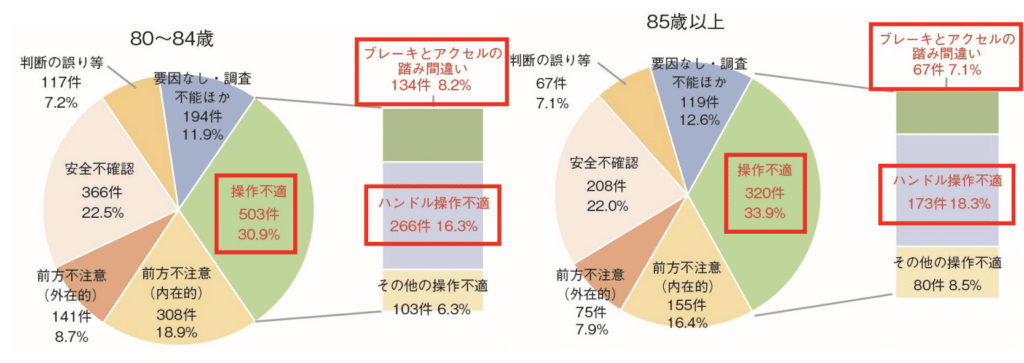

ニッセイ基礎研究所が発表した「高齢者の免許返納率の推移」によると、2009年から2019年までは返納件数、返納率ともに上昇し続けていました。もっとも多かった2019年には、返納件数は60.1万件、85歳以上の免許返納率は14.41%にのぼっています。

※引用:高齢者の免許返納率の推移

しかし、2020年を境に返納件数・返納率ともに減少しています。

返納率が減少に転じた理由として考えられるのがコロナ禍です。不特定多数が利用する公共交通機関の利用を避けるため、免許を返納する人が減ったと考えられています。

さらに、近年地方では電車やバスなどの交通機関が減少・廃止されていることも、免許の返納率低下につながっている可能性があります。

免許返納を考えるきっかけ

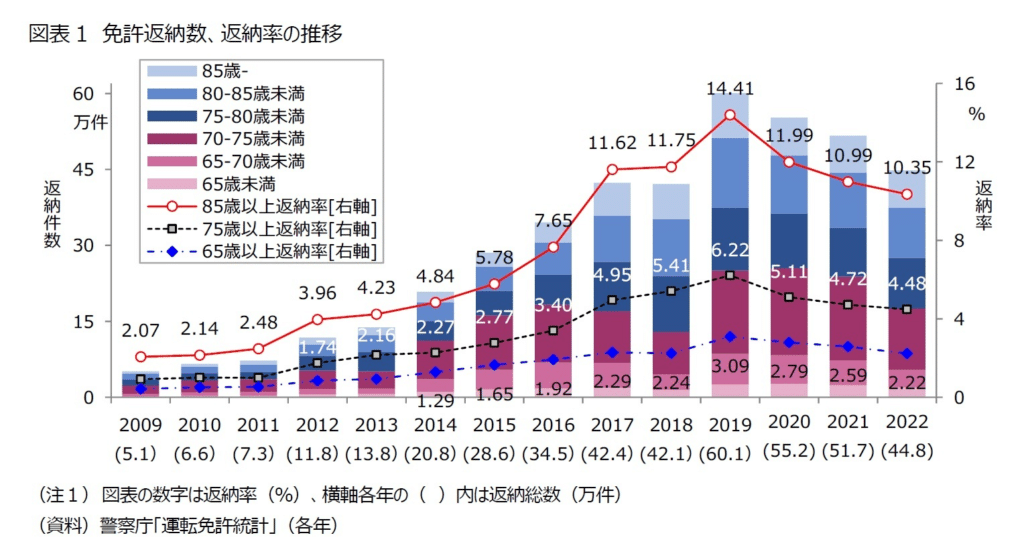

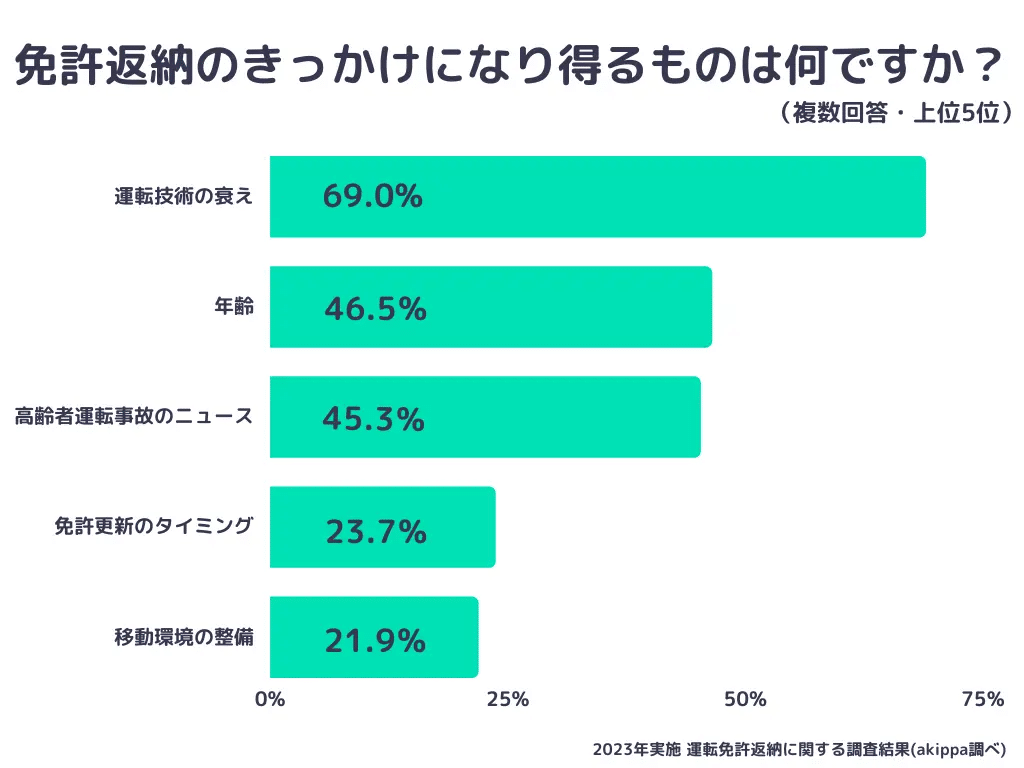

駐車場予約アプリakippa「運転免許返納に関するアンケート結果」によると「将来的に免許返納を考えている」と答えた人の割合は74.9%でした。

免許返納を考えるきっかけとして一番多いのは「運転技術の衰え」でした。次いで「年齢」や「高齢者による運転事故の報道」が挙げられています。

自分自身の運転の状況や年齢だけでなく、周囲からの情報も運転免許返納を考えるきっかけとなることがわかります。

免許を返納しない理由

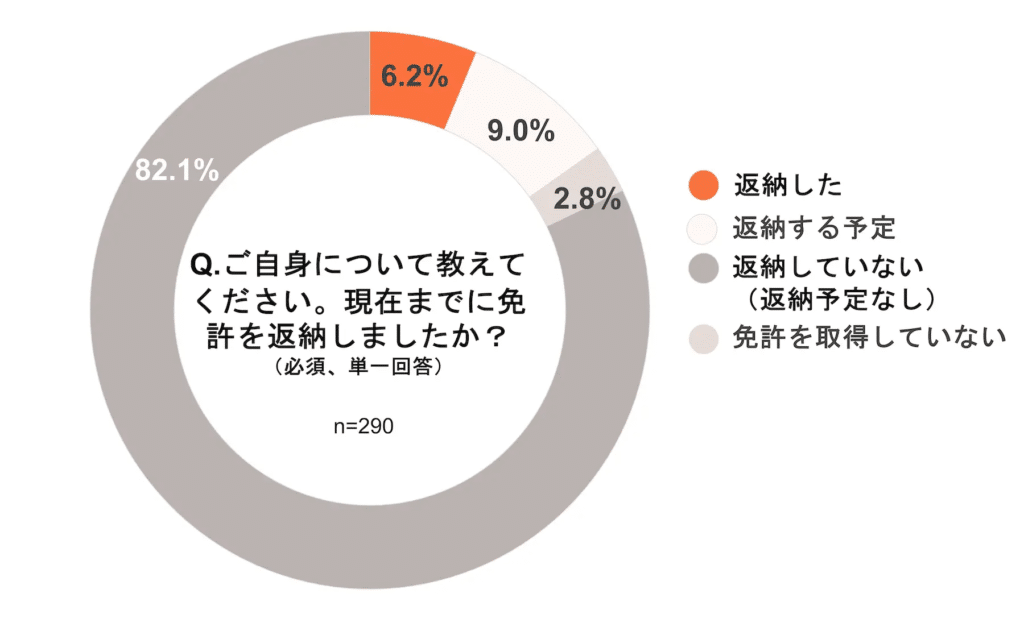

一方で、弁護士ドットコム株式会社が実施した調査では、約82.1%の人が「返納予定なし」と回答しています。

※引用:免許返納に関する実態調査

先に紹介した「駐車場予約アプリakippa」の調査が年代を問わずアプリ利用者を対象とした調査であったのに対して、こちらは60代以上の人を対象とした調査です。

2つの調査結果から、なんとなく「将来的に免許を返納した方が良いだろう」と考えている人は多いものの、60代以上でも免許返納に関して具体的に考えるのは難しいことが推測できます。

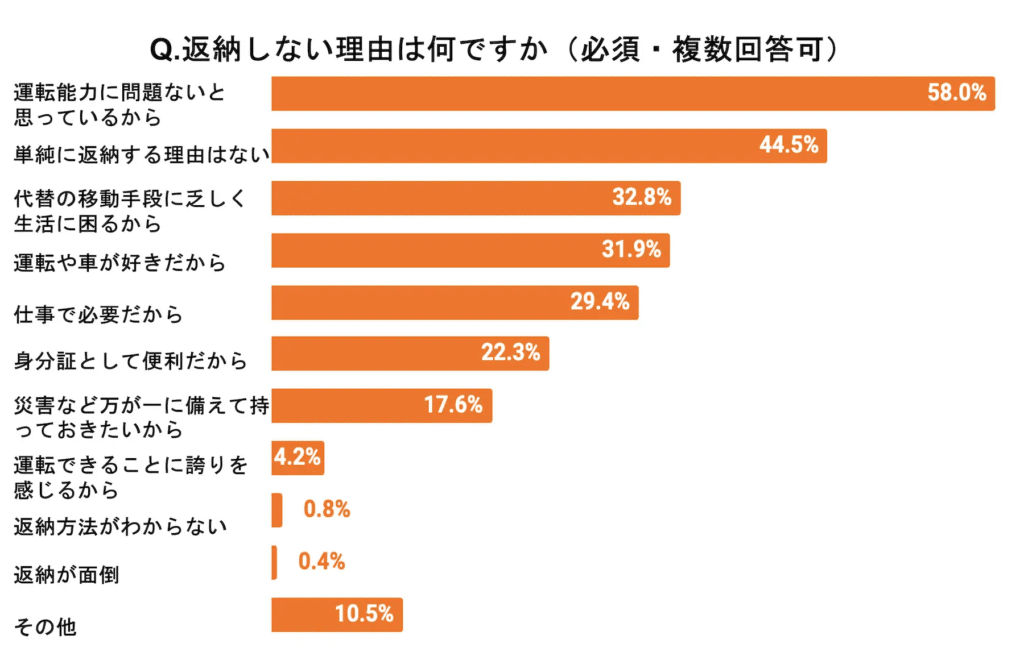

免許を返納しない理由については「運転能力に問題がないと思っているから」が1位となっており「単純に返納する理由はない」「代替の移動手段に乏しく生活に困るから」と続いています。

※引用:免許返納に関する実態調査

この調査結果から、免許を返納していない多くの人々が「自分には免許返納の必要はない」と感じていることが分かります。

免許返納に関する問題点

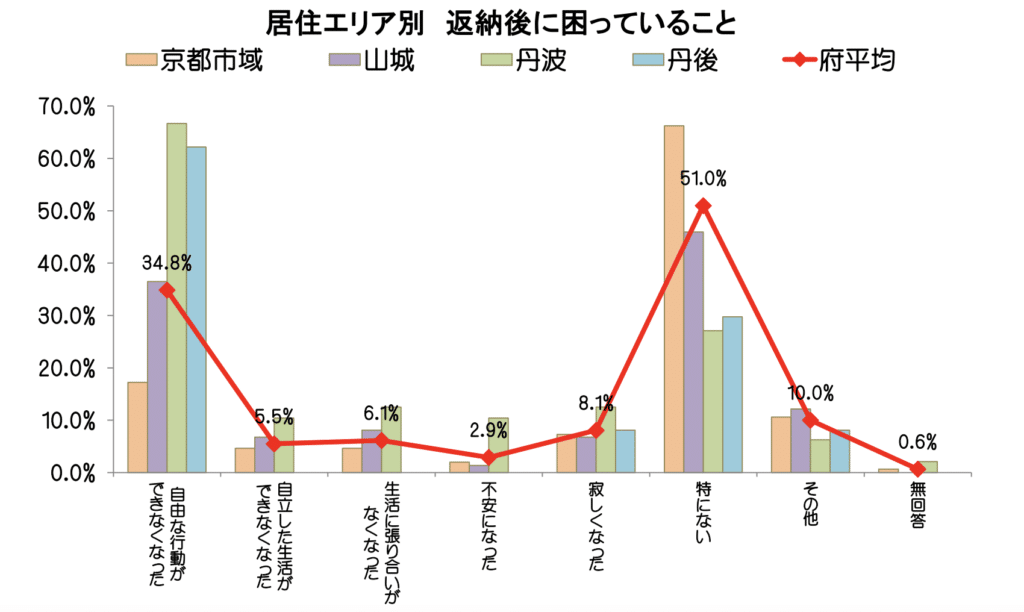

免許返納に関する大きな問題点として「車が運転できなくなることで生活が不便になる」という点が挙げられます。京都府が実施した実態調査では、免許返納後に困っていることとして「自由な行動ができなくなった」と回答している人が多くいます。

※引用:京都府が実施した実態調査

ただし、自由な行動ができなくなったと感じている人の割合には大きな地域差があるのも事実です。公共交通機関が充実している京都市域では、困っていることは「特にない」と回答した人の割合がもっとも多くなっていました。

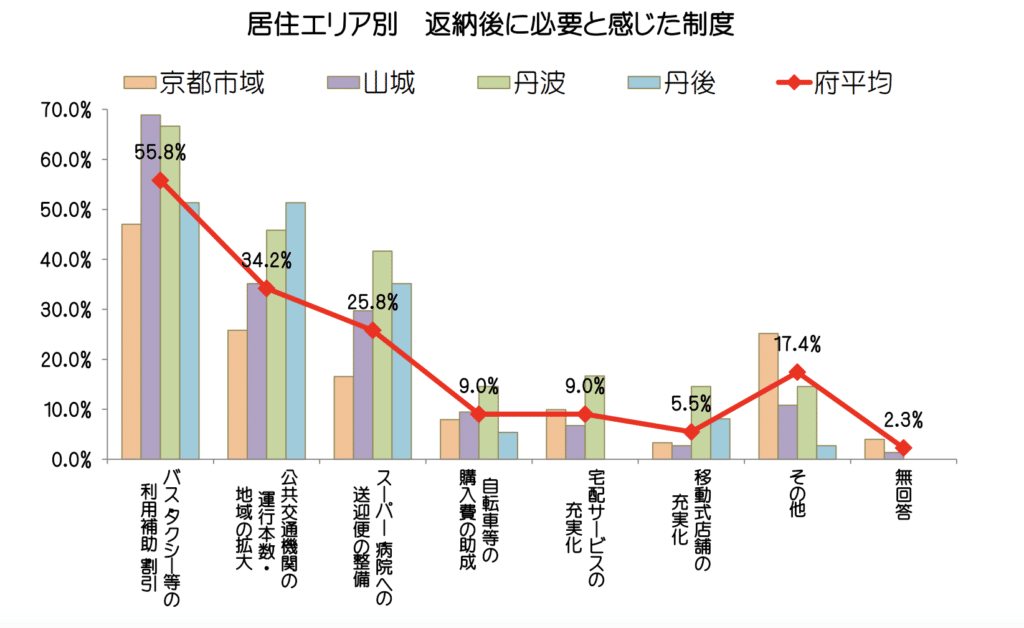

返納後に必要だと感じた制度については「バス タクシー等の利用補助 割引」がもっとも多く、次いで「公共交通機関の運行本数・地域の拡大」「スーパー 病院への送迎便の整備」などが挙げられていました。

※引用:京都府が実施した実態調査

高齢化が進むにつれて、免許返納を検討する高齢者が増加する可能性があります。高齢者の自動車事故を防ぐためには、日常の移動をサポートするような策が必要になるでしょう。

免許返納に関する現状と課題を知っておこう

高齢になるにつれ、自動車乗車中の死亡事故が発生する割合は高まります。免許返納は、高齢者の死亡事故を防ぐ有効な手段のひとつです。

ただし、高齢者の免許返納率は2020年を境に減少しています。また、特に公共交通機関が発達していない地域では、免許返納後自由に移動できず不便に感じる人も少なくありません。

事故の防止を目的として免許返納を進めるのであれば、同時に移動手段の確保など、サポート体制の強化も不可欠です。