2024.02.20

カテゴリ:安心/安全/教育

タグ:安全対策

運行前点検とは?確認項目と令和4年に法改正されたポイントをチェック日々仕事に使用している社用車・事業用車は点検・整備の義務があり、運行するためにはナンバープレートの色にかかわらず日常点検整備と定期点検整備をしなくてはなりません。日常点検においては1日の運行開始前、定期点検は3か月ごとと定められています。

さらに、令和4年の法改正(※令和5年12月1日施行)では、企業の安全運転を強化するために、義務として点検しなければならない項目が追加されました。

しかし「日常点検をおろそかにしてしまっている」企業や、「具体的にどんな内容なの?」と悩まれるご担当者様もいるかと思います。

そこで今回は、社用車の運行前点検(日常点検・定期点検)の項目や、令和4年法改正で追加となる内容について解説します。必要な準備についても併せて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ

「他の業務に追われ、属人的に運用している」

「長年外注しているが、契約内容を見直したい」

このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。

想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。

運行前点検とは

まず運行前点検とは、事業用車の運転に際して安全運転管理者が行うべき業務のひとつです。運転手に対する項目と、車両に対する項目があります。

運転手に対して行う確認項目は、疲労や病気、飲酒などの状況を確認し、正常に運転できる状況かどうかについて確認を行います。毎日確認する項目は同じなため、1週間ごとの点呼表を作成すると業務効率がいいでしょう。

対して車両に対しての点検項目は、日常点検と定期点検があり、それぞれの項目が異なるため以下でそれぞれの内容を紹介いたします。

日常点検の項目

事業用車の日常点検は、運行開始前に1日1回実施しなければなりません。日常点検では、車両の安全を保つために次のような項目の確認を実施します。

|

ブレーキ |

ペダルの踏みしろが適当である ブレーキの効きが十分である ブレーキ液の量が適当である |

|

タイヤ |

空気圧が適当である 亀裂・損傷・異常摩耗がない ディスク・ホイールの取り付け状態が不良でない |

|

バッテリー |

バッテリー液の量が適当である |

|

原動機 |

冷却水の量が適当である エンジンオイルの量が適当である ファンベルトの張り具合が適当である |

|

灯火ライトや方向指示器 |

損傷・ランプ切れがない |

|

ウインド・ウォッシャ液 |

量が適当である |

|

ワイパー払拭 |

良好である |

|

エアタンク |

凝水がない |

定期点検の項目

事業用車の定期点検は、3か月ごとに実施しなければなりません。会社によっては、自社で行うこともありますが、車検実施業者に依頼しても構いません。確認項目は以下の通りです。

|

かじ取り装置 |

パワー・ステアリングのゆるみや損傷がないか |

|

制動装置 |

パワー・ステアリングのゆるみや損傷がないか |

|

走行装置 |

ホイール・ナット、ボルトのゆるみがないか |

|

緩衝装置 |

サスペンションの損傷がないか |

|

電気装置 |

点火プラグの状態 |

|

原動機 |

低速や加速の状態 排気の状態 |

|

動力伝達装置 |

異音がないかなど |

|

その他 |

|

参考:点検・整備の推進|国土交通省

運行前点検を怠ると、安全運転管理者の義務に違反したことになります。なお安全運転管理者の義務違反が認められた場合、公安委員会による安全運転管理者の解任や、命令違反に対して罰則が課せられるなどの可能性があります。

ドライバーの健康状態のチェック

ドライバーの点呼を行い、健康状態をチェックすることも重要です。点呼の際にはドライバーの立ち位置に印をつけるなどし、至近距離で顔色や声を確認しましょう。

通常の健康チェックで確認すべき項目は次の通りです。

- 体温

- 疲労感や眠気

- 腹痛・頭痛などの不調

- 運転に影響のある薬の服用

- その他、健康に関して気になる点

病気治療中のドライバーの場合には、次のような項目も確認してください。

- 通院の状況

- 薬の服用状況

- 医師からの指示を守っているか

ドライバーが抱えている持病によって、次のような項目の確認が必要となる場合もあります。

|

高血圧症 |

めまい |

|

心血管系疾患 |

動悸 |

|

糖尿病 |

喉の渇き |

令和4年に道路交通法施行規則の一部改正を実施

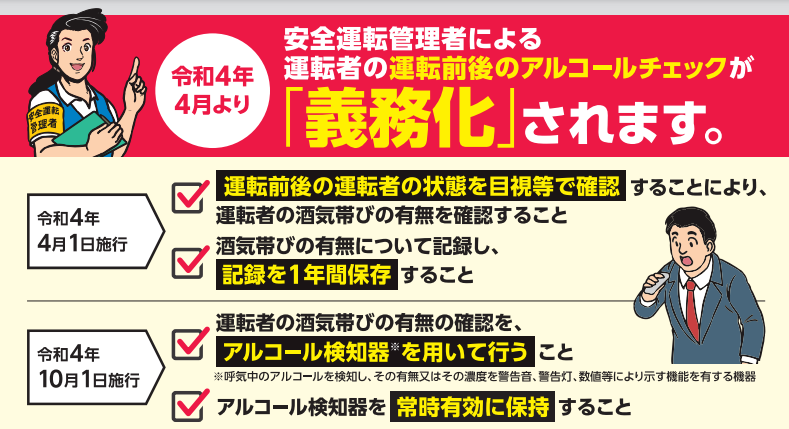

引用:安全管理リーフレット|警察庁

しかし、運転者の安全確認や点検業務を義務化していても、未だ事業用車による事故が後を絶ちません。凄惨な事故を無くそうと、令和4年に道路交通法施行規則の一部改正が実施されました。ここでは、改正の背景や対象、具体的な内容について解説します。

法改正の背景

改正の背景となったのは、2021年6月28日に千葉県八街市で発生した事故です。この事故では、下校中の小学生の列にトラックが突っ込み、下校中だった児童が死傷しました。

運転手は当時基準値を超えた飲酒運転を行っていましたが、当時アルコールチェックの対象外であった「白ナンバー」であったことから、この事故をきっかけに飲酒運転厳罰化のための法改正が行われることとなりました。

法改正の内容とタイミング

今回の法改正は、次の段階に分けて行われました。

|

令和4年4月1日施行 |

道路交通法施行規則【第九条の十(六)】 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認すること。 道路交通法施行規則【第九条の十(七)】 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。 |

|

令和4年10月1日施行 |

道路交通法施行規則【第九条の十(六)】 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。 道路交通法施行規則【第九条の十(七)】 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。 |

|

令和5年12月1日施行 |

道路交通法施行規則【第九条の十(六)】 前記(1)の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと 道路交通法施行規則【第九条の十(七)】 (2)アルコール検知器を有効に保持すること |

|

令和5年12月1日施行 |

道路交通法施行規則【第九条の十(六)】規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める国家公安委員会告示について 前記(2)の国家公安委員会が定めるアルコール検知器は呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとすること。 |

参考:道路交通法施行規則の一部改正について|令和5年9月神奈川県警察

運転前はもちろん、運転後にもドライバーに酒気帯びの兆候がないか目視で確認する必要があります。目視での確認のポイントとしては、次のような項目が挙げられます。

- 顔色

- 声の調子

- 呼気のにおい

事業所に立ち寄らず業務を開始する場合も確認を行う必要があります。対面での確認が難しい場合には、テレビ電話などを利用して確認する、音声通話でアルコール検知器の測定結果の報告を求めるなどの方法で確認を行います。

また、確認するだけでなく、結果を記録し1年間保存します。記録保管が必要な項目は次の通りです。

- 確認者名

- 運転者

- 運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法(対面でない場合は具体的方法)

- 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

さらに、上記の確認に加えてアルコール検知器を用いた酒気帯びの確認も必要です。記録にも、アルコール検知器の使用の有無を記載する必要があり、そのアルコール検知器も国家公安委員会が定めた性能のものでなくてはなりません。また、安全運転管理者は、アルコール検知器を常に正常に使える状態にしておかなければなりません。

取扱説明書を元に適切なメンテナンスを行い、故障していないか定期的に確認するなどの保守作業が必要です。

法改正の対象

法改正の対象となるのは、次の2つの条件にあてはまる事業所です。

- 「白ナンバー」の事業用車を使用している

- 安全運転管理者を選任する義務がある

従来、アルコールチェックの義務があるのは「緑ナンバー」の事業用車のみで、「白ナンバー」は対象外でした。今回の法改正では、アルコールチェックの義務が「白ナンバー」の事業用車を使用する事業所にも拡大されました。

緑ナンバーの事業用車とは、運送業に使われるトラックや観光バス、タクシーなど、人やものを運ぶことが直接収入に繋がる車両のことです。それに対して「白ナンバー」の事業用車とは、業務に使っていても直接的に収入を生み出すわけではない車両のことを指します。

安全運転管理者を選任する義務があるのは、次の条件に該当する事業所です。

- 乗車定員が11人以上の自動車の場合、1台以上保有している

- その他の自動車の場合、5台以上保有している

複数の事業所がある場合、各事業所ごとに安全運転管理者の選任が必要です。社用車や営業車も白ナンバーであるため、多くの企業が対象となります。

運行前点検の法改正にむけて必要な準備

運行前点検の法改正に対しては、次の3つの準備が必要です。

- 安全運転管理者を選任する

- アルコールチェックの記録簿を用意する

- アルコールチェックを行う機器を用意する(国家公安委員会の定めるもの)

アルコールチェックを行わないことによる直接の罰則はありませんが、酒気帯び運転が発生した場合には道路交通法違反となり、ドライバーだけでなく安全運転管理者や車両の管理者も処罰の対象となります。

安全運転管理者を選任する

アルコールチェックは安全運転管理者が行います。アルコールチェックの義務化の対象となっている事業所では、安全運転管理者の選任が必要です。車両の台数が増えた場合など、新たにアルコールチェック義務化の対象となる場合には、安全運転管理者の選任を忘れずに行いましょう。

アルコールチェックの記録簿を用意する

前述の通り、今回の法改正では酒気帯びの有無を確認するだけでなく、結果を記録・保存しておく必要があります。そのため、アルコールチェック用の記録簿を用意しましょう。記録簿の形式や媒体に関する規定はないので、紙でなく電子的に記録しておいても問題ありません。島根県安全運転管理者協会では、酒気帯び確認記録表を公開していますので、こちらを活用してみてもよいでしょう。

アルコール検知器を用意する

令和4年10月1日からは、アルコール検知器を用いた確認が必要です。アルコール検知器に関して、指定された機種などはないので、音や色、数値などで酒気帯びの有無を確認できるものであればどんなものを選んでも問題ありません。アルコールを検知した際にエンジンがかからなくなるようなシステムも、アルコール検知器として認められています。

アルコールチェックの内容については「アルコールチェック義務化までに対応すべき内容やチェックリストを紹介」でも詳しく解説しています。参考にしてください。

※令和5年12月1日に施行された内容では、アルコール検知器が国家公安委員会が定める機能でないといけない旨が追記されました。新たに購入する際は、アルコール検知器の機能が規定に達していることをご確認ください。

定期的な車検や法定点検も忘れない

日常的な点検だけでなく、定期的な車検や法定点検も忘れてはいけません。車検は自家用車の場合、初回は3年、2回目以降は2年で行いますが、社用車の場合には頻度が異なるケースもあります。自社の車両はどの程度の頻度で車検が必要なのか、きちんと確認しておきましょう。

また、車検だけでなく法定点検も必要です。こちらも、車両の種類などによって頻度が異なり、最短3ヶ月程度で点検が必要となる場合もあります。

車検の満了日を過ぎてしまうと、車検切れとなり公道を走行できません。また、法定点検を実施しない場合、「道路運送車両法違反110条」違反により30万円以下の罰金に処せられます。

車検や法定点検を忘れてしまうことがないよう、頻度や実施時期などをひと目見てわかるように表示しておくとうっかり防止に良いでしょう。

車検や法定点検など詳しくは「マイクロバスに必要な点検や車検とは?気になる車検の方法や費用を詳しく解説」でも解説しています。参考にしてください。

急なドライバーの欠勤に備えて、送迎業務のアウトソーシングも検討しよう

自社で送迎車両を運用する場合、上記で解説したような点検も含め、さまざまな管理と手間が必要となります。また、人材の採用や育成には手間も費用もかかりますし、ドライバーが欠勤する場合の対処も考えておかなければなりません。

しかし、業務をアウトソーシングする場合、必要なのは車両の準備のみ。車両やドライバーの健康確認などの運行前点検はもちろん、ルートの作成やドライバーの雇用に関する手続きなど、面倒な業務のほとんどを委託業者に任せられます。

ドライバーが欠勤する際には代理のドライバーが派遣されるため、自社で人材を確保しておく必要もありません。

送迎業務や人材確保に負担を感じているのであれば、アウトソーシングも検討してみてください。

運行前点検の法改正に備えよう

従来、緑ナンバーだけの義務であった酒気帯びの確認は、令和4年に白ナンバーにも対象が拡大され、アルコール検知器を用いたチェックも必要です。運行前には、車両だけでなくドライバーの状態も確認しましょう。

この記事を参考に、再度自社で行っている運行前点検の方法や手順を確認してみてください。

送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ

「他の業務に追われ、属人的に運用している」

「長年外注しているが、契約内容を見直したい」

このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。

想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。

記事の内容に関して、電話での問い合わせを一時受付停止しております。記事に関する質問・問い合わせはお問い合わせフォームよりお寄せください。