2024.02.17

カテゴリ:法務/労務管理/規制

タグ:介護

駐車禁止除外指定車標章とは?取得できる条件や申請方法・注意点を解説送迎の際、駐車禁止区域での駐停車が必要になり、「家の前で停めたいのに、遠くにしか停められないけどどうしたらいいの?」と悩まれる担当者様も多くいます。しかし介護施設の送迎車などの場合、あらかじめ許可を取得しておけば駐車禁止場所でも駐車規制から除外されるという制度があります。その許可を示すのが、駐車禁止除外指定車標章です。

本記事では、駐車禁止除外指定車標章の申請方法を解説します。読み終えれば、駐車禁止除外指定車標章の対象や注意点などの詳細までわかります。

なお、駐車禁止除外指定については、自治体ごとに若干の違いがあるため、要点をこの記事で把握し、具体的な申請事項については事業所のある自治体HPなどでルールを確認し、申請をお願いいたします。本記事では、ビジネスサポートが本社を置く愛知県を参考に記載しております。

送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ

「他の業務に追われ、属人的に運用している」

「長年外注しているが、契約内容を見直したい」

このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。

想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。

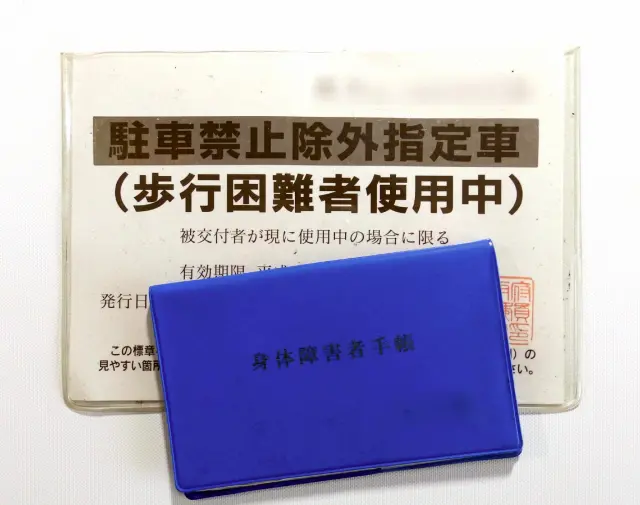

駐車禁止除外指定車標章とは?

まずはじめに、駐車禁止除外指定車標章とは、「身体障害者の送迎などの特別な理由で駐車禁止区域で駐停車していても、駐車規制から除外される車であることを示すもの」です。特定の業務に関わる車や、障害を持つ方に交付されます。例えば、介護施設の送迎車などが該当します。

駐車禁止除外指定車標章を交付される対象であっても、申請しなければ通常の車と同様に取り締まりの対象となりますので、必ず申請しましょう。

駐車禁止除外指定車標章の対象

駐車禁止除外指定車標章は、事業者を対象としたものと個人を対象としたものの2種類があります。事業者向け駐車禁止除外指定車標章は、対象の業種が限られています。対象となる業種の一例を紹介します。

- 郵便物の集配車両

- 車いす移動車

- 狂犬病予防員が犬の捕獲のために使用する車両

- 報道機関が緊急取材のために使用する車両

- 医師や歯科医師が緊急手当などのために使用する車両

あくまでも例であり、これが全てではありません。対象の業種は、県警・警視庁のWebサイトなどに掲載されていますのでぜひ確認してみてください。次に個人向けの駐車禁止除外指定車標章は、次の方が対象です。

- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付をうけていて、かつ条件に該当する方

- 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、かつ次の条件に該当する方

- 知的障害:A等が表記された重度以上

- 精神障害:1級

- 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方で色素性乾皮症患者の方

身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方の条件は多くあるため、一例を紹介します。

- 視覚障害:1級から3級までの各級または4級の1

- 聴覚障害:2級または3級

- 平衡機能障害:3級

- 体幹不自由:1級から3級までの各級

- 免疫機能障害:1級から3級までの各級

こちらも、事業者向けの駐車禁止除外指定車標章と同様、詳しい条件は県警・警視庁のWebサイトなどで確認できます。一部の方は新規申請時に指定医の意見書や診断書が必要なため、必ず申請前に該当地域の警察HPで条件にあてまるか・別途必要な書類が無いか確認することをお勧めいたします。

また、事業者の場合には、車を指定して申告しますが、個人の場合、本人が車を所有していなくても申告が可能です。

駐車禁止除外指定車標章の申請方法

駐車禁止除外指定車標章の交付を受けるためには、申請が必要です。ここでは、事業者と個人それぞれの申請方法を紹介します。

事業者の場合

事業者の場合、定められた用務を行う方もしくは団体が申請する必要があります。まず、申請に必要なものの例は次のとおりです。

- 申請書

- 自動車検査証の写し

- 用務の説明書類や契約書

- 申立書

- 交付済みの標章(更新時)

申請に必要なものは、自治体によって異なります。申請窓口は、事業所を管轄する警察署または事業所の最寄りの警察署の交通課です。管轄外の警察署に行くと申請を行えない可能性もあるので、事前に問い合わせて確認しておくと安心です。

また更新の場合には、愛知県警では有効期限満了1〜2週間前から申請可能であり、基本的に即日交付を受けられます。なお、標章を無くしてしまった場合は即座に申請を行った警察署へ届出を行い、新たに新規申込と同様の手続きを行えば再発行が可能です。

個人の場合

個人で駐車禁止除外指定車標章の交付を受ける場合には、原則として本人の申請が必要です。ただし、本人が申請できない場合には原則親族を代理人とした、代理人による申請もできます。本人が申請する場合と代理人が申請する場合では、別途提出が必要な書類があるため、事前に申請先警察署へ確認してください。個人(本人)が駐車禁止除外指定車標章の申請をする際に必要な書類の例は次のとおりです。

- 申請書

- 身体障害者手帳・療育手帳などの写し

- 障害者本人の住民票の写し

- 旧標章の写し(更新時)

事業者の場合と同様、申請に必要な書類は事業者によって異なります。必ず申請前に、お住まいを管轄する警察署の交通課に問い合わせるか、HPで確認するようにしましょう。

駐車禁止除外指定車標章の掲示方法

駐車禁止除外指定車標章は、正しく掲示しなければ効力を発揮しません。フロントガラスの外部から見やすい場所に掲示するのが正しい方法です。車から離れる場合には、連絡先なども一緒に掲示する必要があります。

駐車禁止除外指定車標章を使用する際の注意点

駐車禁止除外指定車標章の交付を受けたからといって、すべての場合で適用されるわけではありません。例えば、次のような場合の使用は対象外で取り締まりの対象となります。

- 駐車場がわりに路上駐車をしている

- 長時間の駐車

- 駐車禁止除外指定車標章を掲示していない・確認できない

- 正しく駐車または停車していない

- 交付を受けた本人が使用していない(個人の場合)

また、駐車禁止除外指定車標章によって駐車禁止規制から外れる場所は、都道府県によって異なります。そのため、県をまたいで移動する場合にはルールを改めて確認しておきましょう。

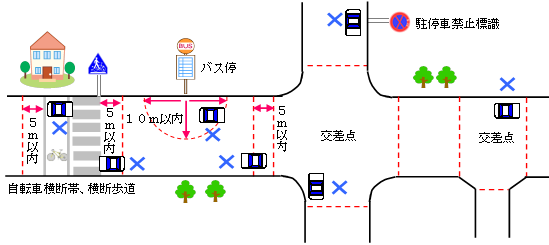

駐車禁止除外指定車標章があっても、次のような駐停車禁止の場所には駐車できません。

出典:愛知県警察

- 道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分

- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

- 交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分

- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

- 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

- バス停から10メートル以内の部分

- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

引用:愛知県警察

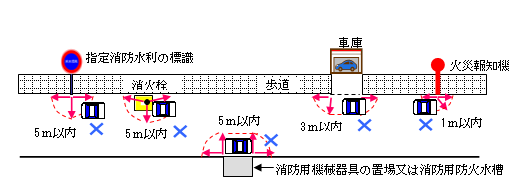

また、次のような法定駐車禁止場所は駐車禁止除外車標章があっても駐車禁止です。

出典:愛知県警察

- 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分

- 道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分

- 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端、又はこれらの出入口から5メートル以内の部分

- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分

- 火災報知機から1メートル以内の部分

引用:愛知県警察

駐車禁止除外車標章を利用する前には、ルールの確認を徹底しておきましょう。

介護施設の送迎は外部委託できる?運用方法について

介護施設の送迎が負担に感じている事業者の方の中には、送迎業務を外部委託したいと考えている方もいるでしょう。

介護施設の送迎は、外部委託も可能です。自分たちだけで運用を行う場合と、運行管理を外注し、介護士を添乗させる場合で、運用方法を比較してみましょう。

自分たちだけで運用を行う場合

自分たちだけで送迎車両の運用を行う場合、次のような業務をすべて自分たちで行わなければなりません。

- 送迎車両の点検

- 送迎ルートの作成

- ドライバーの労務管理

- 送迎中の介護

- 各種手続きや事務管理

介護施設では、日々さまざまな業務があります。日常的な業務に加えて、上記のような業務を実施するのは負担が大きいと感じる場合も多いでしょう。

また、ドライバーが病気などで欠勤した場合には、施設内で業務にあたる予定だったスタッフが送迎をしなければならない場合もあり、さらに業務が忙しくなることも考えられます。

運行管理を外注し、介護士を添乗させる場合

運行管理を外注し、介護士を添乗させる場合、施設側が行わなければならない業務は次の2つです。

- 車両の準備

- 送迎中の介護

送迎の際に、専門的な技能や知識が必要な介護が発生する場合には、介護士が業務にあたる必要があります。しかし、それ以外の業務は業者に委託できるため、事業者側は車両を準備するだけです。

また、委託業者を利用していれば、ドライバーが欠勤する際には代理のドライバーが派遣されます。外部委託を利用すれば、送迎業務にかかる負担を大きく減らせます。

まとめ◆駐車禁止除外指定車標章の交付には申請が必要

駐車禁止除外指定車標章は、駐車禁止除外指定車標章を外部から見えやすい車両前面に掲出し駐車することで、身体障害により歩行が困難な方の苦痛を少しでも和らげ支援するものです。そのため、標章の交付を受けるには申請が必要で、申請のルールは都道府県ごとに異なるため、必ず管轄の警察署に確認してください。

送迎業務を自分たちだけで実施することに負担を感じている場合は、外部委託もご検討ください。すでに外注している場合でもより効率的な運用のご提案ができるかもしれません。

送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ

「他の業務に追われ、属人的に運用している」

「長年外注しているが、契約内容を見直したい」

このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。

想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。

記事の内容に関して、電話での問い合わせを一時受付停止しております。記事に関する質問・問い合わせはお問い合わせフォームよりお寄せください。