2025.10.16

カテゴリ:安心/安全/教育

タグ:安全対策

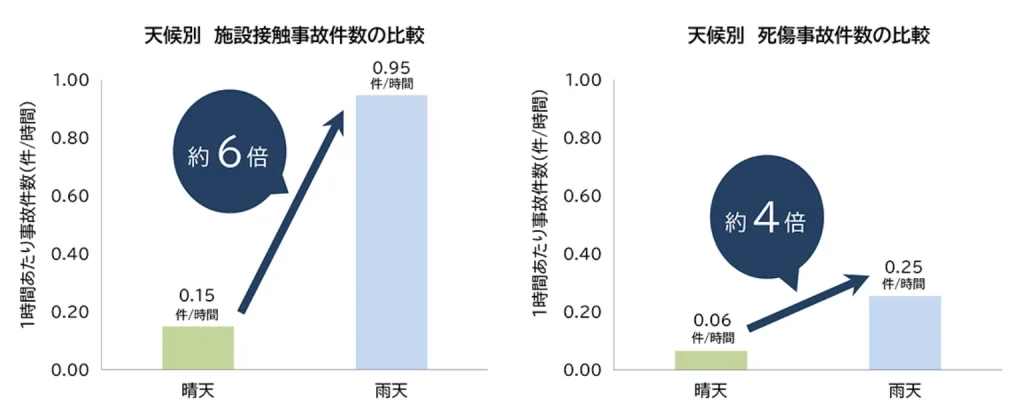

雨の日の運転で発生しやすいヒヤリハットとは?事故を防ぐための対策も雨天時は、晴天時に比べて交通事故の発生件数が著しく増加します。首都高速道路の調査によれば、接触事故は約6倍、死傷事故も約4倍にのぼるとされており、数字からも明らかなとおり「雨の日」は重大リスクを抱えた環境です。

この背景には、路面の滑りやすさや制動距離の増加、視界の悪化に加え、歩行者・自転車の行動変化など、複数の要因が複雑に絡んでいます。特に業務で車両を使用する企業にとっては、雨天時のリスクを軽視することは安全管理上の重大な問題につながりかねません。

この記事では、雨天時に起きやすいヒヤリハットの具体例と、それを回避するための実践的な対策を詳しく解説します。ドライバー個人の安全意識はもちろん、企業としての運行リスク管理にも役立てていただけますので、ぜひ最後までご覧ください。

雨の日の事故は晴天時の約4〜6倍

交通事故の発生率は、天候によって異なります。首都高ドライバーズサイトの調査では、晴天時と比べ、雨天時の接触事故件数は約6倍、死傷事故は約4倍にものぼることがわかっています。

引用:首都高ドライバーズサイト

雨天時は、晴天時に比べて特に慎重に車を運転する必要があるといえるでしょう。

雨の日に起きやすいヒヤリハットの具体例

雨の日に起きやすいヒヤリハットの具体例としては、次のようなものが挙げられます。それぞれ、詳しく解説します。

- 信号の見落としや停止線オーバー

- 歩行者・自転車の見落とし

- カーブ・交差点でのスリップ

- 前車との追突

- 水はねによる一時的な視界喪失

- 車線誤認・はみだし

信号の見落としや停止線オーバー

雨天時はフロントガラスが雨粒や水はねで曇りやすく、信号の視認性が大幅に低下します。特に夜間は信号の光が反射して見えづらくなり、黄色信号の認識が遅れることで、交差点への進入タイミングを誤る恐れがあります。

また、路面の白線が水たまりに隠れると、停止線や横断歩道の位置を見落としやすくなるケースも少なくありません。結果として、停止線を超えて停止したり、歩行者の進行を妨げてしまうこともあるでしょう。

信号の見落としは重大事故につながりやすいため、雨の日は特に早めの減速と、信号のある交差点に近づく前の意識的な視認確認が重要です。

歩行者・自転車の見落とし

雨の日の歩行者は傘を差して視界が狭まり、周囲への注意が散漫になります。また、足元を気にして視線が下がるため、車両の接近に気づかないまま道路を横断するケースも見られます。

さらに、雨を避けて建物の軒下や道路脇の狭いスペースを歩くことも多く、ドライバーの視界から外れやすい位置にいることもあるでしょう。

自転車に関しても、雨の日は傘差し運転やフードをかぶった走行が増えるため、バランスを崩しやすく、予測しにくい動きをする傾向があります。

特に住宅街や通学路などでは、歩行者・自転車が突然飛び出してくるリスクを常に想定しながら運転しなければなりません。歩道と車道の境界が曖昧な道路ではより広めの間隔を取り、早めに減速しておくことが安全確保につながります。

カーブ・交差点でのスリップ

雨天時のカーブや交差点は、スリップによる事故が多発するポイントです。特にマンホールや停止線、横断歩道の白線上は水に濡れると非常に滑りやすく、タイヤのグリップ力が著しく低下します。

速度が少しでも速すぎれば、カーブで外側に膨らんで車線をはみ出したり、信号停止時に交差点内でスリップして止まりきれないケースもあるでしょう。

また、雨の初期段階では路面にたまったホコリや油が浮き出し、より滑りやすい状態になります。この「初期雨天滑走」は、雨が降り始めた直後に特に注意が必要です。

対策としては、ハンドル操作やブレーキを急に行わないこと、スピードを通常より2〜3割落とすことが効果的です。事前にカーブや交差点の手前で減速を完了させておくことで、滑り出しのリスクを大幅に抑えられます。

前車との追突

雨天時は、停止距離が通常の1.5〜2倍に伸びるため、車間距離を十分に取らないと追突事故につながりやすくなります。特に渋滞時や信号待ちのタイミングでは、前方車両の急なブレーキに対応できず、ヒヤリとする場面が増加します。

さらに、前方車両のテールランプが雨粒やガラスの曇りで見えづらくなると、ブレーキに気づくのが遅れてしまう可能性もあるでしょう。

このような状況を防ぐためには、「3秒以上の車間距離」を目安にし、前方車両の動きに常に余裕を持って反応できるようにしておくことが重要です。

また、前方に大型車両がいる場合は、その影に隠れて先の信号や歩行者の動きが見えづらくなります。こうした場合は速度を抑えつつ、必要に応じて少し横にずれるなどして視野を確保すると良いでしょう。

水はねによる一時的な視界喪失

雨天時の走行では、前方車両や対向車のタイヤが巻き上げる水はねが原因で、急激に視界が遮られることがあります。特に高速走行時や片側2車線以上の道路では、隣車線の大型車両が大きな水しぶきを上げることで、数秒間フロントガラスが真っ白になり、前方の状況が全く見えなくなるケースも考えられるでしょう。

また、ワイパーの性能やスピードが不十分である場合、こうした一時的な視界不良に対応しきれず、パニックブレーキや蛇行といった危険な操作につながる可能性もあります。

リスクを最小限に抑えるためには、ワイパーの劣化をこまめに点検し、必要に応じて交換すること、撥水コーティングを施しておくことが効果的です。また、水はねの激しい車両とは十分な車間距離をとり、追い越す際にはできるだけ短時間で通過するようにしましょう。

車線誤認・はみだし

雨の日は路面の白線や車線境界が水に覆われ、視認が困難になります。特に薄くなった白線や消えかけたラインでは、運転者が無意識に車線をはみ出してしまうリスクが高まります。加えて、夜間やトンネル出入口など明暗差の大きい環境では、一瞬の視認ミスが重大事故につながりかねません。

また、中央分離帯のない対面通行道路では、相手車線との境界があいまいになり、対向車との接触リスクも上昇します。

対策としては、夜間はヘッドライトのロービーム・ハイビームを適切に切り替えて視界を確保しましょう。白線が見えにくい場所ではセンターラインに頼らず、道路端やガードレールなどのランドマークを基準に走行する意識が重要です。

加えて、ナビゲーションやドラレコの走行補助機能も併用すれば、誤認リスクをさらに低減できます。

雨の日の事故を避けるための対策

雨の日の事故を避けるためには、次のような対策が効果的です。それぞれ、詳しく解説します。

- スピードを落とす

- 車間距離を広く取る

- 視界を確保する

- タイヤやブレーキの整備を怠らない

- 照明を活用する

- 水たまり・白線・マンホールを避ける

- 余裕を持った行動計画を立てる

スピードを落とす

雨天時の事故防止で最も基本的かつ有効な対策は「速度を抑えること」です。路面が濡れている状態では、制動距離が約1.5倍から2倍に伸びるため、同じ速度でも止まりきれないリスクが高まります。

特に下り坂やカーブ、交差点などでは、速度超過がスリップやはみ出し、追突といった事故の引き金になります。こうした場面では通常より20〜30%減速し、早めにブレーキ操作を開始することが重要です。

また、制限速度が設定されている場合でも、雨天時はそれに従うだけでは不十分なケースもあります。状況に応じて「制限速度よりもさらに遅いスピード」を選択する判断力が、安全運転には欠かせません。

車間距離を広く取る

前方との車間距離を十分に取ることは、雨天時における基本的かつ効果的なリスク回避策です。乾いた路面に比べ、濡れた路面ではタイヤの摩擦力が低下し、ブレーキを踏んでから停止するまでの距離が長くなります。

そのため、通常の1.5倍以上の車間距離を目安にし「最低3秒間隔」を保つことが推奨されます。これは、前車が通過した目印を自分の車が通過するまでに3秒以上かかる距離感です。

さらに、車間距離を取ることには視野の確保という副次的な効果もあります。前方車両のブレーキや進路変更に早く気づくことができ、結果として安全な判断を下す余裕が生まれます。

万が一の事態に備え、「止まれる距離を常に確保する」ことを意識して運転しましょう。

視界を確保する

雨天時の事故を防ぐうえで、良好な視界の確保は極めて重要です。フロントガラスに水滴や曇りが残ったまま走行を開始すれば、信号や歩行者の発見が遅れる可能性が高まります。

まず出発前には、フロント・サイド・リアガラスの汚れをしっかり除去しましょう。特にワイパーの可動域外やガラス端部の水垢は、死角を生みやすいため注意が必要です。

また、ワイパーブレードの劣化も視界悪化の原因となります。拭きムラやビビり音が発生するようなら、早めの交換が推奨されます。撥水コーティングを施すことで、水滴が弾かれやすくなり、ワイパーの効果を補助することも可能です。

室内の曇りには、エアコンやデフロスターを活用して短時間で解消する習慣をつけましょう。内窓の汚れが曇りやすさを加速させるため、内側ガラスの清掃も定期的に行うと安心です。

タイヤやブレーキの整備を怠らない

滑りやすい雨天時においては、タイヤとブレーキの性能が事故防止に大きく関わります。特にタイヤは路面との唯一の接点であり、そのコンディション次第で車の挙動が大きく変わります。

タイヤの溝が浅いと排水性が低下し、「ハイドロプレーニング現象(タイヤが水膜に浮く)」が起こる可能性が高くなるのです。法定の残り溝1.6mmではすでに危険水準とされ、3mm以下になった段階で交換を検討するのが安全です。

また、空気圧が低いと接地面積が変化し、グリップ性能が不安定になります。月に1回程度、空気圧と溝の深さをチェックしておく習慣を持つことが理想です。

ブレーキに関しても、パッドやディスクの摩耗状態は定期的に確認が必要です。ブレーキの利きが弱くなると、制動距離が伸びるだけでなく、急ブレーキ時に車体がブレてスピンにつながる恐れもあります。

照明を活用する

雨の日は日中でも薄暗く、視界が悪くなるため、ライトの適切な使用が非常に重要です。自分の視界を確保する目的だけでなく、他の車両や歩行者に自身の存在を早期に知らせる役割もあります。

基本として、雨天時は昼間でもロービームのヘッドライトを点灯するのが安全運転の鉄則です。これにより、対向車や交差点での視認性が大幅に向上します。フォグランプを併用することで、路面を照らしやすくなり、マンホールや水たまりの発見にもつながります。

夜間や濃霧時にはハイビームとロービームを適切に使い分けましょう。ただし、雨粒が反射して視界を妨げる場合もあるため、状況に応じてこまめに切り替える必要があります。

さらに、リアフォグやウインカーの確認も忘れてはなりません。ウインカーが汚れていると後続車に進路変更の意図が伝わりにくく、追突のリスクが高まります。出発前の灯火類チェックは、雨天時には特に重要なルーチンです。

水たまり・白線・マンホールを避ける

路面にできた水たまりや白線、マンホールの上は、雨天時に滑りやすく、事故の原因になりやすいポイントです。特に水たまりは、見た目以上に深さがあり、走行中にハンドルを取られたり、急な減速を引き起こす可能性があります。

また、白線や横断歩道などの塗装部分は濡れると摩擦係数が著しく低下し、制動時やカーブでの挙動が不安定になります。

マンホールの鉄蓋も同様に滑りやすく、ブレーキング時や右左折時のスリップを誘発しやすい場所です。これらを避けるためには、走行ラインをわずかに外すだけでも効果があります。

ただし、無理な回避操作は逆に危険を生むため、あくまで早めにリスクを認識し、直進時に微調整するような余裕ある操作が求められます。

余裕を持った行動計画を立てる

雨の日の運転では、道路状況や周囲の動きが読みにくくなるため、予定通りに移動できない可能性が高まります。焦りや急ぎ足の運転は、注意力を低下させ、事故リスクを大幅に高める要因となります。

そのため、雨天が予想される日はあらかじめ「余裕を持った行動計画」を立てることが重要です。出発時刻を通常より15〜30分早めに設定し、目的地までの経路に渋滞や迂回の余地を見込んでおくとよいでしょう。

また、時間に余裕があることで、急加速や急ブレーキ、強引な車線変更といったリスクの高い運転を避けやすくなります。心理的にも落ち着いた状態で運転できるため、判断ミスや視認ミスの防止にもつながります。

送迎や配送など、時間通りの到着が求められる業務を行っている場合には、関係者への事前連絡やナビによる到着予測の共有も効果的です。

雨の日の運転でヒヤリハットを避けよう

雨の日の運転は、晴天時と同じ感覚では対応しきれない複雑なリスクが存在します。視界不良、路面の滑りやすさ、歩行者や自転車の行動変化などが重なり、事故の発生率は4〜6倍にまで跳ね上がります。

しかし、これらのリスクは「知ること」と「備えること」によって大幅に軽減することが可能です。本記事で紹介したヒヤリハットの具体例や対策を意識するだけでも、運転中の安全度は格段に向上します。

まずは今日の運転から、ひとつずつ実践してみてください。