2025.11.08

カテゴリ:法務/労務管理/規制

タグ:ノウハウ

仮免許の取得年齢引き下げはいつから?メリットと懸念点を解説「仮免許の年齢が引き下げられるらしい」と聞いて、いつから?自分も対象?と気になった方も多いのではないでしょうか。

警察庁の発表によると、2026年4月1日から仮免許の取得可能年齢が「17歳6か月以上」に引き下げられる予定です。これにより、高校在学中のうちに免許を取得できる人が増えると見込まれています。

本記事では、改正の施行時期や対象となる年齢、制度の背景、そして安全面の懸念まで、免許取得を検討している方に必要な情報をわかりやすく解説します。

「いつから受けられるの?」「自分は対象?」といった疑問を解消し、教習所選びやスケジュールの参考にしてください。

仮免許の年齢引き下げはいつから?

仮免許の取得可能年齢は、2026年4月1日から「18歳」から「17歳6か月」へと引き下げられます。警察庁が発表した道路交通法改正に基づくもので、普通自動車と準中型自動車の仮免許が対象です。

本免許の取得要件は従来通り「18歳以上」に据え置かれるため、仮免を取得しても免許証の交付は満18歳以降になります。

この改正の影響を直接受けるのは、2026年4月に高校3年生となる学年からです。2025年度の高校3年生は現行の年齢要件が適用されます。

つまり「17歳6か月で修了検定(仮免許試験)」が実際に受けられるようになるのは2026年4月以降です。制度変更に備え、対象となる高校生は早めにスケジュールを確認しておくとよいでしょう。

仮免許の年齢引き下げの背景

仮免許の年齢引き下げには、次のような背景があります。それぞれ、詳しく解説します。

- 早生まれの高校生への配慮

- 教習所の混雑緩和と教習期間の平準化

- 若年層の就職支援と地域の人手不足対策

早生まれの高校生への配慮

仮免許の取得年齢が引き下げられる最大の理由は、早生まれの高校生への配慮です。これまでの制度では、1〜3月生まれの生徒は18歳の誕生日が卒業間際になるため、教習所を卒業する前提である仮免許取得に間に合わないケースがありました。

特に3月生まれの場合、仮免試験の受験が卒業式直前や春休みにずれ込みやすく、教習所の予約が混雑する時期とも重なります。結果として、進学や就職に間に合わないという課題が生じていました。

こうした背景を踏まえ、警察庁は「早生まれでも卒業までに免許取得ができるようにする」ことを目的に、仮免取得年齢の引き下げを決定したのです。

教習所の混雑緩和と教習期間の平準化

年齢要件の引き下げにより、教習所の運営にも好影響が期待されています。

特に2〜3月は進学や就職を控えた高校生の申込みが集中し、教習所の予約が取りづらくなる傾向がありました。仮免試験の受験可能年齢を17歳6か月に引き下げることで、早生まれの生徒を中心に教習の開始時期が前倒しされ、繁忙期の負担を軽減できると考えられます。

また、仮免取得までの期間に余裕が生まれることで、次のような教育面での質的向上も期待できます。

- 安全教育をじっくり受けられる

- 実地練習のスケジュールが柔軟に組める

教習所にとっては、より計画的かつ効率的な受け入れが可能になるため、運営面でのメリットも大きいといえるでしょう。

若年層の就職支援と地域の人手不足対策

本制度改正は、単に早生まれの不利益を解消するだけでなく、若年層の就職支援という側面も担っています。高校卒業後すぐに就職を希望する生徒の中には、「運転免許がないと採用されない」「業務に支障が出る」といったケースが少なくありません。

特に地方では、車通勤が必須となる職場が多く、免許の有無が採用可否に直結することもあります。そのため、早期に仮免・本免のプロセスを終えられる環境を整えることは、企業側・労働市場側の双方にとって有益です。

政府としても、人手不足が深刻な地域産業への若年労働力の確保を促すため、この改正を推進したと考えられます。

仮免許の年齢引き下げによる安全面での懸念

仮免許の年齢引き下げには、次のような安全面での懸念もあります。それぞれ詳しく解説します。

- 若年層の携帯電話使用による事故率が高い

- 安全意識の成熟度が追いつかない懸念がある

- 教習環境や管理体制に影響が出る恐れがある

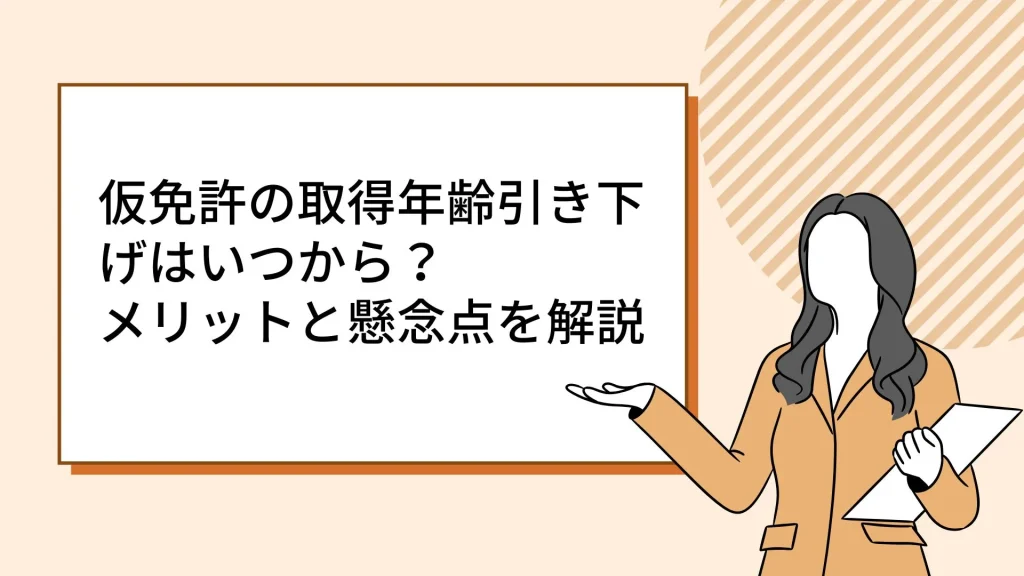

若年層の携帯電話使用による事故率が高い

年齢を引き下げることで真っ先に指摘されるのが、「事故リスクの増加」です。

警察庁の調査によると、携帯電話の使用に関連した自転車の死亡・重症事故は年々増加しており、当事者の6割以上は19歳以下であることが分かっています。

自転車と自動車が同じと一概にはいえません。しかし、自動車は自転車に比べて加害性がはるかに高く、わずかな判断ミスが重大な事故につながる可能性があります。そのため、運転に必要な認知や判断、行動の成熟度を慎重に見極める必要があるでしょう。

こうした背景もあり、制度改正においては仮免取得年齢のみを引き下げ、本免許は18歳以降とする現実的な調整がなされました。完全な独り立ち運転を認めるには、依然として慎重な年齢管理が必要とされています。

安全意識の成熟度が追いつかない懸念がある

運転に求められるのは、技術だけではありません。判断力や状況把握力、他者への配慮といった「安全意識」も極めて重要です。

17歳という年齢は、一般的に社会経験が浅く、「自分は大丈夫」という過信に陥りやすい傾向があります。そのため、年齢だけを早めても、安全教育や実地訓練が不十分なまま路上に出るのはリスクを伴うのです。

警察庁もこうした点を踏まえ、若年層に特化した安全講習の強化やシミュレーター・予測訓練の拡充など、教習所における教育体制の整備を推進しています。制度改正と並行して、教育の質を高める取り組みが欠かせません。

教習環境や管理体制に影響が出る恐れがある

仮免許取得年齢の引き下げにより、17歳の教習生が増加することはほぼ確実です。その結果、教習所や指導員は次のような対応が求められるようになります。

- 学習スピードや集中力に合わせた個別指導の工夫

- 保護者との連携

- 精神的なコンディションや健康状態の確認体制

これらが不十分なまま受講者数だけが増えると、教習の質や安全教育に支障が出る懸念があります。制度上の変更を円滑に実施するには、教育現場のサポート体制整備も不可欠です。

メリットと懸念がどちらもある仮免許年齢引き下げ

2026年4月から、仮免許の取得年齢が17歳6か月に引き下げられます。早生まれの高校生を中心とした進路支援を目的とした制度改正であり、教習所や労働市場にもプラスの影響が期待できるでしょう。

一方で、安全面や教育体制への課題も指摘されています。年齢引き下げに伴うメリットとリスクの両面を理解し、自分にとって最適なタイミングでの教習計画を立てることが重要です。

「進学前に免許を取っておきたい」「卒業後すぐに車が必要」という方は、早めに教習所に相談し、予約やプランを検討しておきましょう。