2025.11.09

カテゴリ:法務/労務管理/規制

タグ:安全対策

生活道路の速度制限に関する法律が変わる!新たなルールと対象道路とは「生活道路」での走行ルールが、2026年9月1日から大きく変わります。

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路の法定速度が時速60kmから30kmへと引き下げられることになりました。中央線や分離帯のない道路が対象で、全国の一般道路の約7割に影響すると見込まれています。

本記事では、生活道路の法定速度が引き下げられる理由と、ドライバーが今後意識すべきポイントをわかりやすく解説します。

改正内容を正しく理解し、安全で思いやりのある運転を実現するための参考にしてください。

生活道路の制限速度に関する法律が変わる

2026年9月1日から、生活道路の法定速度が時速60kmから30kmへと引き下げられます。

対象となるのは、中央線や中央分離帯が設けられていない一般道路です。住宅街や通学路など、地域住民の生活に密接に関わる「生活道路」が該当します。

幅が5.5メートル未満の道路が中心であり、全国の一般道路の約7割がこの対象に含まれます。

一方で、中央線がある道路や車両通行帯が設定されている道路は、引き続き法定速度60km/hが適用されます。また、標識によって最高速度が指定されている場合は、その標識の速度が優先されます。

今回の法改正の目的は、生活道路における歩行者・自転車の安全を確保し、交通事故を減らすことです。ドライバーはこれまでと同じ感覚で運転していると違反になる可能性があるため注意が必要です。

生活道路の法定速度が引き下げられる理由

生活道路の法定速度が引き下げられるのには、主に次のような理由があります。それぞれ、詳しく解説します。

- 歩行者・自転車の死亡事故を減らすため

- 生活道路の実態に速度規制を合わせるため

- 「ゾーン30」で安全効果が立証されたため

歩行者・自転車の死亡事故を減らすため

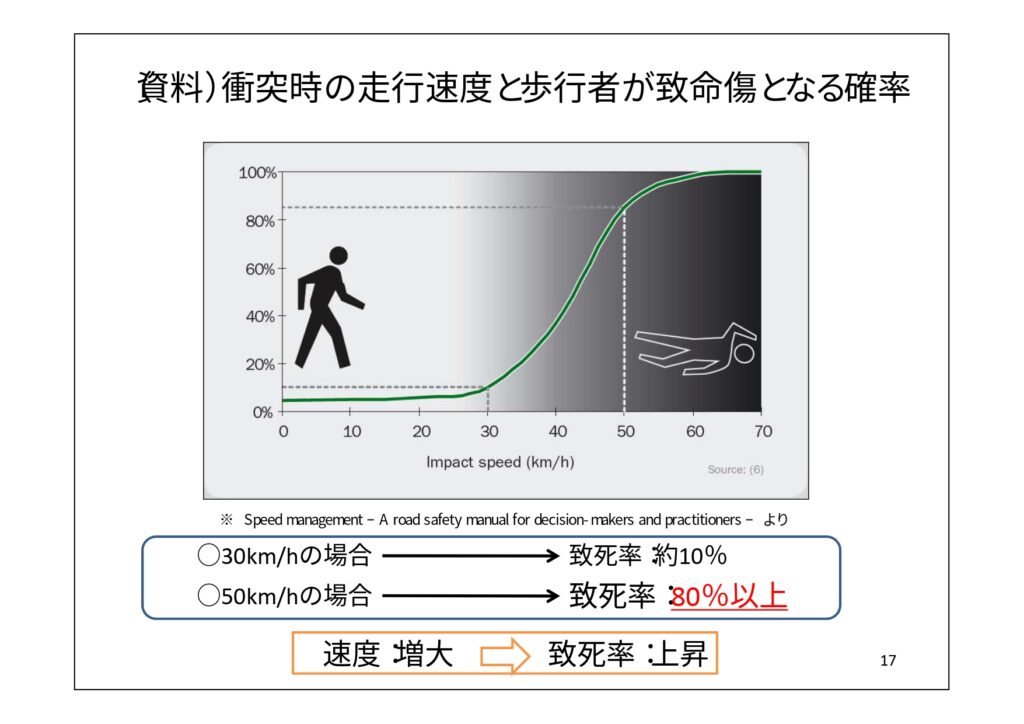

法定速度が引き下げられる最も大きな理由は、歩行者や自転車の死亡事故を減らすためです。警察庁のデータによると、車と歩行者が衝突した際の致死率は走行速度に大きく左右されます。

引用:速度規制の目的と現状

時速30km未満では致死率が約10%程度であるのに対し、時速40kmになると40%程度、時速50kmでは80%、時速60kmではほぼ100%に達します。つまり、わずか10km/hの差が生死を分けるほどの影響を持つということです。

生活道路は、子どもや高齢者が歩く機会が多く、飛び出しや不意の横断が起きやすい環境です。時速30km制限は、そうした状況下でドライバーが止まれる速度を維持し、事故を防ぐための対策といえます。

生活道路の実態に速度規制を合わせるため

従来の法定速度である60km/hは、広い幹線道路を想定して定められていました。しかし、生活道路の多くは幅が狭く、見通しの悪い交差点や住宅の出入り口が多いのが実情です。

にもかかわらず、標識のない生活道路では「法定速度60km/h」が適用されており、実態と乖離していました。特に通学路や住宅街では、スピードを出す車が通るたびに住民が不安を抱えるケースも少なくありませんでした。

そのため、地域の実情を踏まえて法改正が行われたのです。生活者とドライバーが安心して共存できる環境を整えるための見直しであり、単なる速度規制ではなく「生活空間としての道路」を守る施策だといえます。

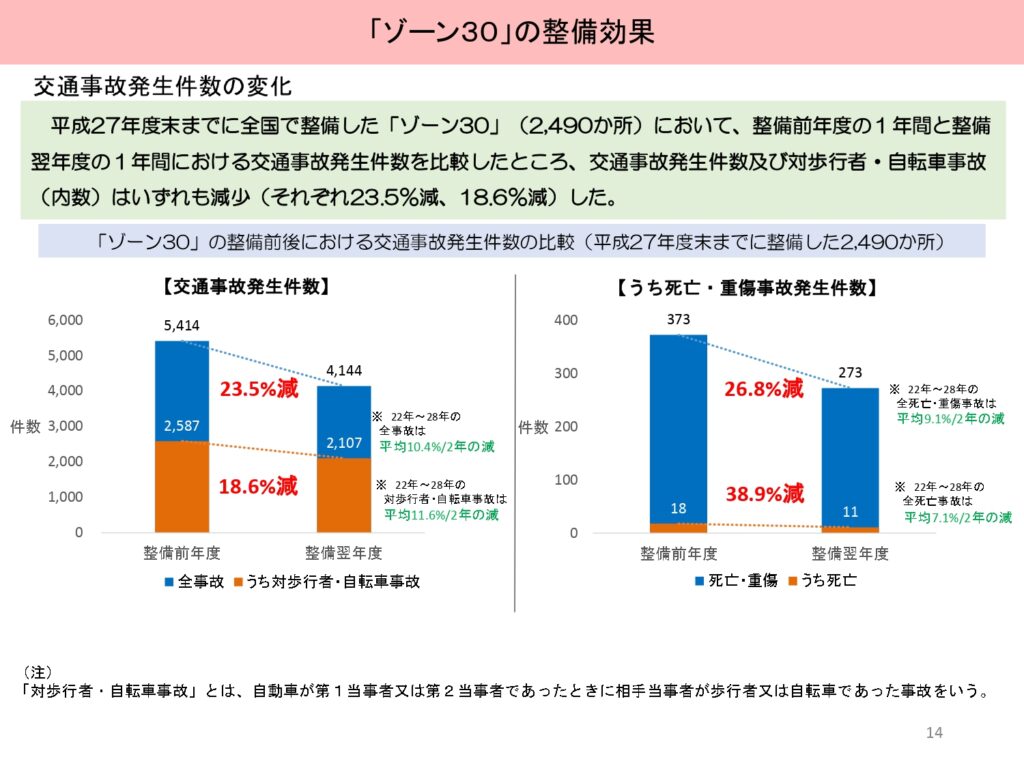

「ゾーン30」で安全効果が立証されたため

法定速度30km/hの有効性は、すでに「ゾーン30」と呼ばれる取り組みで実証されています。ゾーン30とは、通学路や住宅街などの区域を指定し、最高速度を時速30kmに制限する制度です。

警察庁の調査によると、全国で実施されたゾーン30区域では、整備後の交通事故件数が平均23.5%減少。歩行者や自転車との事故は18.6%減、死亡事故は38.9%減という成果が報告されています。

これらのデータから、時速30km制限が交通事故の減少に明確な効果を持つことが示されています。今回の法改正は、ゾーン30で得られた成果を全国的に拡大し、より多くの命を守ることを目的とした施策です。

ドライバーに求められる安全意識

生活道路の速度制限が変わることで、ドライバーに求められる安全意識も次のように変わります。それぞれ、詳しく解説します。

- 制限速度は「命を守る上限」ととらえる

- 歩行者が主役である意識を持つ

- 慣れた道ほど注意が必要である意識を持つ

- 常に自分の運転を見直す意識を持つ

制限速度は「命を守る上限」ととらえる

生活道路における時速30kmは、「常に出してよい速度」ではなく、命を守るための上限です。道路や天候の状況によっては、さらに速度を落とす判断が必要となります。

たとえば雨天時や夜間、見通しの悪い住宅街では、歩行者の発見が遅れやすくなります。

そのため悪天候の際には、20km/h程度まで減速する方が安全です。

速度を落とすことで反応時間が増え、ブレーキを踏んでから停止するまでの距離も短縮されます。結果として、自分自身だけでなく、歩行者や自転車の命も守れるのです。

歩行者が主役である意識を持つ

生活道路は、あくまで地域住民の生活空間です。歩行者や自転車が道路を自由に行き来するのは自然なことです。

そのため、ドライバーには「車が通らせてもらっている」という意識が求められます。

横断しようとする歩行者を見かけたら停止する、児童が見えたら減速するなど、思いやり運転を徹底しましょう。

車は一瞬で命を奪う力を持っています。それを理解したうえで、歩行者を最優先とする運転を心がけることが、真の安全運転といえるでしょう。

慣れた道ほど注意が必要である意識を持つ

日常的に通る道ほど、「いつも通りだから大丈夫」と油断しがちです。しかし、生活道路では、予測できない変化が頻繁に起こります。

たとえば、通学時間帯に子どもが増える、近隣で工事が始まる、路上駐車が増えるなど、昨日までは安全だった場所が突然危険になることもあります。

慣れた道こそ、初心を忘れず慎重に走行することが大切です。「いつもと違う」と感じたら、すぐに減速し、状況を確認する習慣をつけましょう。

常に自分の運転を見直す意識を持つ

自分の運転を客観的に見直すことも、事故を防ぐ重要なポイントです。AIドライブレコーダーなどの運転支援ツールを活用すれば、速度超過や急ブレーキの傾向を把握できます。

データを基に運転を振り返ることで、「自分は思ったよりスピードを出していた」「ブレーキが遅れている」など、感覚では気づけない改善点を見つけられます。

こうした積み重ねが、安全運転の意識を根付かせ、結果的に事故防止につながるでしょう。一人ひとりのドライバーが「より良い運転者になる努力」を続けることが、社会全体の安全向上に役立ちます。

生活道路の速度制限は法律が変わってより安全に

交通事故を減らし、地域の安全を守るため、2026年9月1日から、生活道路の法定速度は時速30kmに引き下げられます。

時速30kmという数値は単なる規制ではなく、人の命を守るための基準です。ドライバー一人ひとりがその意味を理解し、歩行者優先の姿勢を持って運転することが求められます。

また、企業で複数の車両を管理している場合は、AIドライブレコーダーなどを導入し、速度管理や危険挙動の分析を行うことで、社員全体の安全意識を高めることができます。

交通法の改正を「新たな安全文化をつくるきっかけ」として、今日から生活道路での運転を見直してみてください。