2025.11.26

カテゴリ:安心/安全/教育

タグ:安全対策

高齢者が運転する際に気をつけることは?事故を起こしやすくなる原因も解説高齢化が進む日本社会では、「いつまで運転を続けられるか」が多くの人にとって現実的なテーマになっています。年齢を重ねても車を運転することで、買い物や通院といった日常生活の自立を維持できる一方で、高齢者による事故のリスクも無視できません。

本記事では、高齢者の事故がなぜ起きやすいのか、その背景にある身体的・認知的な変化を解説しつつ、運転時に具体的に気をつけるべきポイントを紹介します。本人はもちろん、家族や周囲の方も参考にしていただき、安全な運転を続けるためのヒントとしてご活用ください。

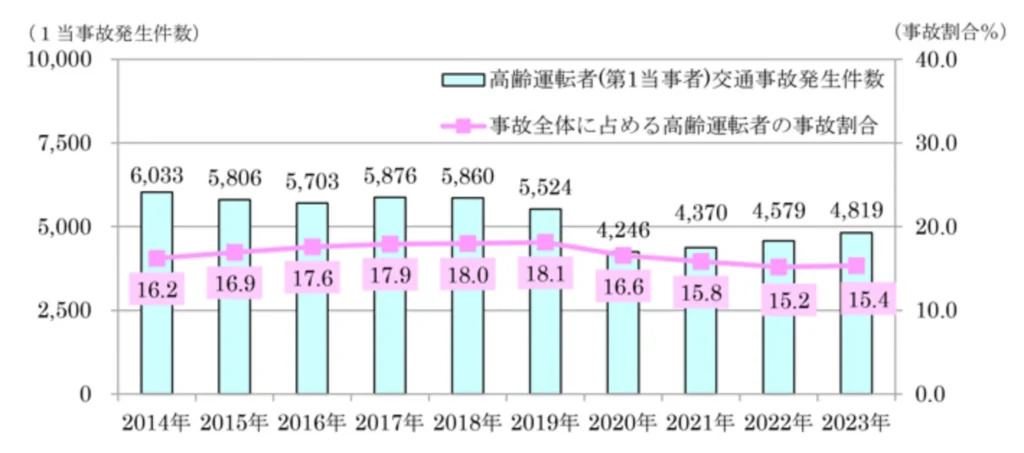

高齢者の運転による事故は全事故の15%を占める

高齢者の運転による事故は以前より少なくなっているものの、依然として年間4,000件以上発生しています。割合としては、事故全体に占める高齢運転者の事故割合は15%程度です。

高齢者の事故の背景には、加齢に伴う運転能力の変化があります。「高齢でも運転できるから大丈夫」との思い込みは避け、自己判断に頼り過ぎず定期的に客観的な運転評価を受ける姿勢が重要です。

本人だけでなく、周囲の家族や医療・介護関係者も、違和感に気付きやすい立場にあります。重大事故に至る前の段階で小さな違和感に向き合い、安全運転の維持に向けた対応を取ることが求められます。

高齢者が事故を起こしやすくなる原因

高齢者が事故を起こしやすくなるのには、次のような原因があります。それぞれ、詳しく解説します。

- 視覚機能の低下

- 判断力・認知機能の低下

- 身体機能の低下

視覚機能の低下

高齢になると、視野が狭くなったり、明暗の変化に対する適応が遅くなったりする傾向があります。特に周辺視野の感度が落ちると、横から接近してくる歩行者や自転車に気づくのが遅れがちです。

また、夜間や逆光時の視認性が悪くなり、信号や標識の見落としにつながるケースもあります。白内障や緑内障といった疾患の影響を受ける場合もあり、単なる加齢の問題と軽視できません。

眼鏡をかけていても、定期的に視力や視野の検査を受けなければ、変化に気づかないまま運転を続けるリスクがあります。運転中に「見えにくい」「まぶしい」と感じることが増えた場合は、早めの受診と運転環境の見直しが欠かせません。

判断力・認知機能の低下

高齢になると、咄嗟の状況判断や情報処理のスピードが低下しやすくなります。特に、信号の変化や交通状況の変化に対して即座に対応する力が弱まりやすく、判断の遅れが事故につながることがあります。

また、複数の情報を同時に処理するマルチタスク能力が落ちると、「歩行者の確認」と「右折のタイミング判断」などが同時にできなくなるため、危険な状況を見逃すリスクもたかまるでしょう。

一見すると普段の生活では目立たない変化でも、運転という複雑な作業では顕著に影響を及ぼします。最近になって道を間違えることが増えた、信号無視や一時停止違反を繰り返すようになったという場合は、認知機能の変化を疑い、専門的なチェックを受けることをおすすめします。

身体機能の低下

アクセルやブレーキの操作には、下肢の筋力と瞬時の反応が求められます。加齢により足腰が弱くなると、踏み間違いやブレーキの遅れが発生しやすくなります。また、首や肩の可動域が狭くなると、後方確認が不十分になり、車線変更や後退時の接触事故につながることも少なくありません。

筋力や柔軟性の衰えは、本人にとっても自覚しにくいものです。しかし、信号待ちからの発進で遅れを感じたり、ペダル操作に不安を感じたりするようであれば、身体的な衰えが運転に影響を及ぼし始めている可能性があります。

そのような場合は無理をせず、運転時間を短くする・時間帯を限定するなど、身体に合った運転スタイルへの見直しが必要です。

高齢者が運転する際に気をつけること

高齢者が運転する際には、次のような点に気をつけましょう。それぞれ、詳しく解説します。

- 運転前に身体コンディションをチェックする

- 速度を控えめに保つ

- 車間距離を通常より大きく取る

- 早めのブレーキを習慣にする

- 右折や合流で無理をしない

- リスクの高い環境ではより慎重に運転する

運転前に身体コンディションをチェックする

体調が万全でない状態で運転すると、判断ミスや操作の誤りが起きやすくなります。特に高齢者は、わずかな疲労や睡眠不足でも反応速度が大きく低下する可能性があります。

運転前には、食事や服薬状況、睡眠時間を確認し、頭がぼんやりしていないか、身体が重くないかをセルフチェックする習慣をつけましょう。また、運転中にふらついたり集中力が途切れたりする兆候が見られる場合は、その日の運転を控える判断も重要です。

自分の感覚だけでなく、家族や周囲の助言にも耳を傾けることが、安全な運転を続けるための第一歩です。

速度を控えめに保つ

高齢者の事故では、交差点や見通しの悪い場所での出会い頭の衝突が多く報告されています。こうした場面では、速度が速いほどブレーキが間に合わず、事故の被害が大きくなる傾向があります。

とっさの判断力が低下することを前提に、常に「余裕を持った速度」を意識することが大切です。

法定速度内であっても、交通量の多いエリアや見通しの悪い交差点では、意識的に速度を落とすことで、状況把握と対応に余裕を持たせられます。スピードを控えることは、周囲のドライバーにとっても意図が伝わりやすく、予測しやすい動きとして安全性向上に貢献します。

車間距離を通常より大きく取る

反応速度が低下しやすい高齢者にとって、前車との距離が近すぎる運転は非常に危険です。急ブレーキに対応しきれず、追突事故につながる可能性が高まります。

通常より1〜2秒分長めの車間距離を保つことで、判断と操作の余裕が生まれ、予測外の事態にも冷静に対応できますまた、後方の車両にとっても「前の車はゆっくり運転している」という認識が伝わり、無理な追い越しや煽り運転の抑止にもつながるでしょう。

安全運転は自分だけでなく、周囲のドライバーとの調和を意識して行動してください。

早めのブレーキを習慣にする

高齢者ドライバーが加害者となる事故では、ブレーキ操作の遅れが一因となっているケースが多くあります。

信号や横断歩道、渋滞などのシーンでは、通常よりも1〜2秒早めにアクセルを緩め、ブレーキをかける意識を持ちましょう。

前方の状況を早めに把握し、速度を落とすことで、後続車に「止まる意思」を伝える効果もあり、玉突き事故などのリスクも減らせます。早めのブレーキは自分の安全確保だけでなく、周囲との協調にもつながる重要な習慣です。

右折や合流で無理をしない

交差点での右折や本線への合流は、判断力とタイミングが問われる場面です。特に高齢者の場合、「いける」と思って進んだ結果、対向車との衝突を招くケースが少なくありません。

無理なタイミングでの右折や合流は避け、「確実に安全だ」と判断できるまで待つ姿勢が必要です。後続車がいると焦ってしまうかもしれませんが、自分の判断に集中することが重要です。

右折に時間がかかる場合は、右折専用レーンを活用する、交通量の少ない時間帯に出かけるなどの工夫で、ストレスを軽減できます。

リスクの高い環境ではより慎重に運転する

雨天や夜間、渋滞時などは、視界や反応に通常以上の注意が必要です。高齢者はこれらの環境変化に適応しづらく、事故リスクが高まります。

日没後の運転は特に危険で、視力や判断力が落ちやすくなるうえ、他のドライバーの動きも読みにくくなります。

悪天候の日や体調に不安がある日は、無理せず運転を避ける判断も必要です。やむを得ず運転する場合でも、走行ルートを事前に確認し、時間と気持ちに余裕を持った計画を立てましょう。

無理をしない運転を意識しよう

高齢者の運転には特有のリスクが伴いますが、適切な対策を取ることで多くの事故は防げます。加齢にともなう変化を冷静に受け止め、視覚・判断力・身体機能の低下を想定した運転スタイルへの見直しが必要です。

「自分はまだ大丈夫」と思い込まず、常に「念のため」の意識を持つことが、安全運転を継続する最大の武器になります。

ご家族の方は、本人に無理をさせるのではなく、必要に応じて運転の代替手段や相談機関を検討するなど、サポートの姿勢で寄り添ってください。