2025.04.25

カテゴリ:運行管理

タグ:ノウハウ

エコ通勤とは?推進するメリット・導入の手引きを解説エコ通勤という言葉は聞いたことがあっても、その詳しい内容はよくわからないという方は多くいます。また、エコ通勤は従業員が取り組むものであって、事業者にはあまり関係がないと考えている方もいるでしょう。

しかし実は、事業者の積極的な取り組みによって、エコ通勤を実施する従業員の数が増える可能性があります。また、エコ通勤の推進は、事業者側にもメリットがある取り組みです。

本記事では、そもそもエコ通勤とは何か、エコ通勤のメリットや推進のためにできることとあわせて解説します。

送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ

「他の業務に追われ、属人的に運用している」

「長年外注しているが、契約内容を見直したい」

このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。

想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。

エコ通勤とは

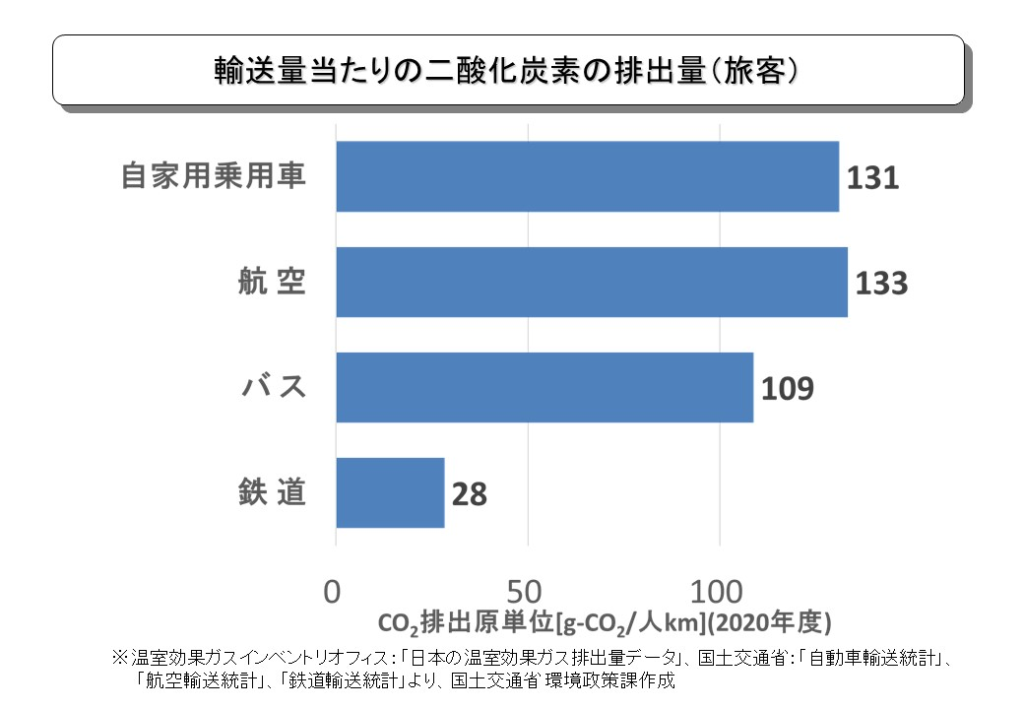

エコ通勤とは、マイカーでの通勤を環境にやさしい方法での通勤に切り替える取り組みのことを指します。マイカーは、二酸化炭素の排出量が多い乗り物です。人1人を1km運ぶのに排出される二酸化炭素の量をグラフで示すと次のようになります。

多くの人が次のような手段で通勤するようになると、社会全体の二酸化炭素排出量を減らせます。

- 鉄道

- バス

- 自転車

- 徒歩

- 送迎バス

在宅勤務やテレワーク、時差出勤もエコ通勤の一種です。

エコ通勤は、政府が目指す「カーボンニュートラル」や、環境省の「ゼロカーボンシティ」の動向に合致するものでもあります。そのため、国はもちろん各地方自治体でも、エコ通勤を推奨しています。

事業者がエコ通勤を推進することは、社会的責任を果たすことにつながります。

エコ通勤が注目される社会的背景

エコ通勤が注目されているのには、次のような理由があります。それぞれ、詳しく解説します。

- 地球温暖化対策・カーボンニュートラルの推進

- 自動車依存社会への見直し

- 都市部の混雑緩和・インフラ負担の軽減

- SDGsやCSRに対する意識の高まり

- 健康志向の高まりとライフスタイルの変化

地球温暖化対策・カーボンニュートラルの推進

近年、地球規模で進む温暖化を抑えるため、CO₂をはじめとする温室効果ガスの削減が喫緊の課題となっています。日本政府も2025年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、産業・家庭・交通といった各分野での排出削減に本格的に取り組んでいます。

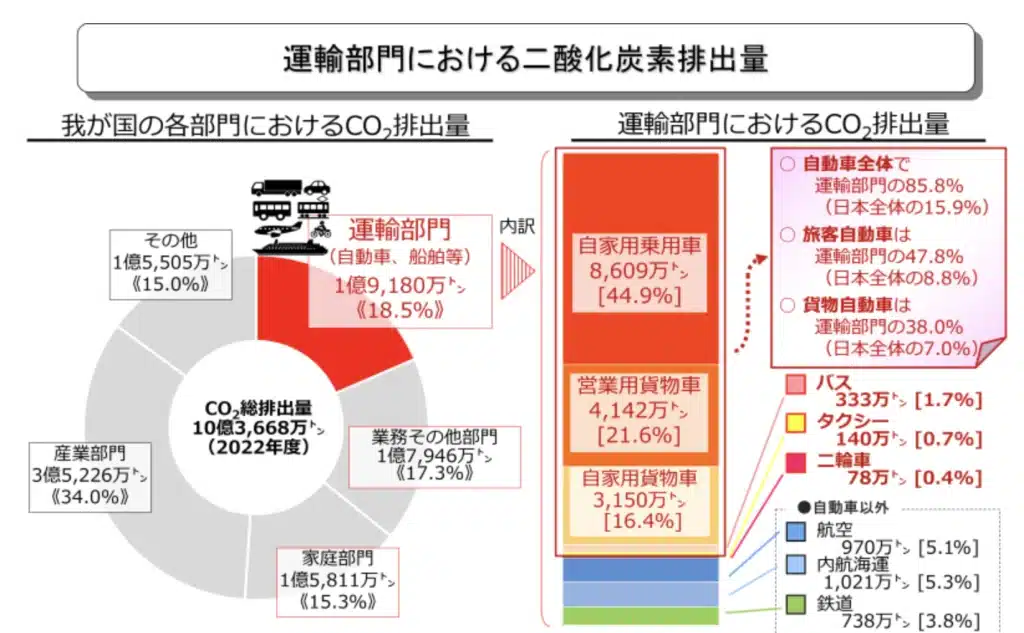

国土交通省によると、「運輸部門」は、全体のCO₂排出量の約2割を占め、その半分以上が自家用車によるものです。

毎日の通勤で多くの人が車を使用する現状は、排出量削減の観点からも見直しが必要とされています。エコ通勤は、公共交通機関の利用や自転車通勤、徒歩通勤など、より環境負荷の少ない通勤手段を促進することで、個人レベルでも脱炭素社会の実現に貢献できる取り組みです。

また、企業としても環境経営を掲げる中で、従業員の通勤に関わる排出量を可視化し、削減目標を定める動きが加速しています。エコ通勤は、企業の環境・社会・ガバナンス(ESG)対応や環境報告書の信頼性向上にも寄与する手段です。

自動車依存社会への見直し

戦後から現在にかけて日本社会は高度にモータリゼーションが進み、特に地方部では、車がないと生活できない環境が定着してきました。その結果、通勤における自動車依存が進み、慢性的な渋滞や交通事故、騒音、大気汚染といった副作用が各地で問題となっています。

また、車通勤はガソリン代や駐車場代など、従業員・企業の双方にとって大きな経済的負担となるケースもあります。さらに、都市部では企業による駐車場確保が難しく、コストやスペースの課題も無視できません。

こうした背景を受けて、都市政策や企業経営の中でも「自動車依存からの脱却」がひとつのキーワードとなりつつあります。エコ通勤の推進は、個人のライフスタイルを見直すと同時に、社会全体で交通手段の再構築を促すものです。車中心から公共交通や自転車、徒歩への転換が求められています。

都市部の混雑緩和・インフラ負担の軽減

大都市圏では、通勤時間帯における鉄道や道路の混雑が恒常的な問題となっています。満員電車による通勤ストレスは従業員の健康や生産性にも悪影響を及ぼし、企業にとっても出勤そのものが業務効率を下げる要因となり得るでしょう。

また、集中する人流により鉄道インフラや道路網にかかる負荷は年々増大し、運行トラブルや遅延の原因ともなっています。こうした状況下で注目されているのが、エコ通勤による「通勤時間帯の分散」です。

たとえば、時差出勤やテレワーク、自転車通勤を導入することで、ピーク時間の交通量を分散させ、混雑緩和を実現できます。結果として、都市の交通インフラがより持続可能な形で運用できるようになり、企業・行政・個人それぞれにとって利点のある取り組みと言えるのです。

SDGsやCSRに対する意識の高まり

企業を取り巻く外部環境は大きく変化しており、事業の成長だけでなく社会的責任(CSR)やSDGsへの対応が問われる時代となっています。環境への取り組みは、企業のブランディングや採用活動においても重要な要素として扱われるようになりました。

エコ通勤の推進は、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくり」、目標13「気候変動に具体的な対策を」などに直結する具体的なアクションです。CSRレポートや統合報告書においても、通勤制度や通勤手当の見直し、在宅勤務の推進といった取り組みは評価対象となりやすく、ESG投資を意識する企業にとっては必須の施策になりつつあります。

さらに、認証制度などを活用することで対外的な信頼性を高められ、競合との差別化にもつながります。

健康志向の高まりとライフスタイルの変化

働く人々の意識にも大きな変化が見られます。特にコロナ禍以降、「健康的に働きたい」「無理なく長く働きたい」といった考えが広がり、通勤手段や時間に対する価値観も変わってきました。

自転車通勤や徒歩通勤は、日常の中に自然に運動習慣を取り入れる方法として注目されており、肥満や生活習慣病の予防、精神的なストレスの軽減にも効果があるとされています。また、在宅勤務や時差出勤の導入は、睡眠時間の確保や子育てとの両立にも寄与し、ワークライフバランスの改善につながります。

企業としても、健康経営や従業員満足度向上を掲げるならば、通勤に関する選択肢の多様化は重要な施策のひとつです。エコ通勤の推進は、こうした個人の価値観の変化に企業が柔軟に応える手段として位置付けられます。

エコ通勤による企業のメリット

エコ通勤を推進すると、企業にも次のようなメリットがあります。

- 従業員の事故減少

- 従業員の健康向上

- 企業のイメージ向上

- 駐車場の費用削減

通勤時の事故減少

マイカーでの通勤を減らし、公共交通機関での通勤に切り替えることで、事故の減少が期待できます。もちろん、公共交通機関を利用していても事故に遭う確率はゼロではありません。しかし、一般ドライバーである従業員自身が運転する場合と比べると、プロが運転する公共交通機関を利用することで、事故の確率を下げられます。

従業員の健康向上

マイカーで通勤する場合、自宅から事業所まで車で移動するため、通勤中の運動量は少なくなりがちです。しかし、公共交通機関を利用する場合には駅やバス停まで移動しなければならないため、それだけでもちょっとした運動になります。また、バスや電車の中で立っていると、座って自家用車を運転する場合に比べてカロリー消費量が大きくなります。

徒歩や自転車通勤であれば、さらに大きなカロリーを消費するでしょう。運動不足はメタボリックシンドロームの原因となり、そこから心臓疾患など大きな病気につながることもあります。エコ通勤を推進すると、通勤時に自然と運動できるようになり、社員の健康向上につながります。

企業のイメージ向上

環境問題に関心を持っている人は多くいます。そのため、エコ通勤を推進し、取り組みを企業の公式サイトなどでアピールすれば、企業のイメージアップにつながるでしょう。企業のイメージが向上することで、商品に注目してもらえるチャンスが増える、求人への応募が増えるなどの効果が期待できます。

エコ通勤に関して高い意識を持ち、積極的な取り組みを行っている企業を認証する「エコ通勤優良事業所認証制度」もあります。認証を受けると、事業所名などが紹介されるほか、自社のWebサイトや刊行物にエコ通勤優良事業所認定のロゴを利用可能です。また、特に優秀な取り組みを行っている事業所は、国土交通大臣からの表彰を受けられる可能性もあります。

駐車場の費用削減

マイカーで通勤する従業員が多いと、企業は駐車場を確保しなければなりません。エコ通勤によってマイカーで通勤する従業員が減れば、必要な駐車場の数が減ります。その分駐車場の費用を削減可能です。

エコ通勤を実施する手順

エコ通勤を実施する際には、次の手順で準備を進めるとよいでしょう。各手順について、詳しく解説します。

- 自社でどのような取り組みを行うか計画を立てる

- 計画に沿ってエコ通勤の取り組みを実施する

- 通勤の実態を把握する

- 必要に応じて改善策を検討する

自社でどのような取り組みを行うか計画を立てる

いきなり何かを始めるのではなく、まずどのような取り組みを行うか計画を立てましょう。

必要に応じて、担当者や担当部署を決めます。さらに、基本的な方針を決めます。まずは、従業員がどのような方法で通勤しているのか知るところから始めるのが一般的です。マイカーで通勤している従業員の割合はどの程度か、公共交通機関を使わない理由は何かを調査しましょう。

調査した結果をもとに、自社にはどのような取り組みが合うのか検討・決定します。

計画に沿ってエコ通勤の取り組みを実施する

次に、決まった計画に沿ってエコ通勤の取り組みを実施します。まずは、従業員に取り組みの内容を周知するところから始めましょう。

特に、新入社員が多い時期や、派遣従業員が多く頻繁に人が入れ替わるような職場では、1度だけでなく何度も周知する必要があります。マイカー通勤以外にも、さまざまな通勤手段があることを知ってもらえるだけでも、エコ通勤の促進につながります。

通勤の実態を把握する

エコ通勤の取り組みを始めてしばらく経ったら、通勤の手段がどの程度変わったのか知るために実態を把握しましょう。計画段階であらかじめ具体的な目標を立てておくと、目標を達成できたか否かを数値で判断できます。

必要に応じて改善策を検討する

取り組み後の調査結果次第では、改善策の検討が必要となる場合があります。例えば、積極的に取り組みを行っているにも関わらず、マイカー通勤者の割合が減っていない場合には、改善策を考える必要があるでしょう。

改善を行う場合には、マイカー通勤を行う理由を確かめるとともに、より従業員にメリットを提供できる方法がないか考えてみてください。

エコ通勤推進のために事業者ができること

前項でエコ通勤を実施する手順を紹介しましたが、具体的にどんなことをすればよいかイメージできないという方もいるでしょう。そこでここからは、エコ通勤推進のために事業者ができることの例として、次の5つをご紹介します。

- 送迎バスの運行

- 駐輪場の設置

- 在宅勤務や時差出勤制度の導入

- 徒歩・自転車通勤に対する補助制度の導入

- 更衣室やシャワー室の設置

1.送迎バスの運行

駅やバス停から職場まで距離があると、マイカーでの通勤が増えます。しかし、送迎バスを運行すれば、マイカー通勤を減らせる可能性があります。

送迎バスを運行したいけれど、ドライバーがいない、管理がわからない場合には、代行業者の利用も可能です。

2.駐輪場の設置

自転車を利用したいと考えていても、置くところがなくて難しいというケースもあるでしょう。また、近くの有料駐輪場を使うくらいならマイカー通勤の方がメリットが多いと考える人もいます。

そのため、駐輪場を設置すれば、自転車通勤を推進できる可能性があります。

3.在宅勤務や時差出勤制度の導入

在宅勤務や時差出勤制度を導入するのもひとつの方法です。

例えマイカーを使用する場合であっても、在宅勤務を利用して出勤回数を減らせれば環境への負荷を下げられます。また、怪我をしてしまったなど、出勤自体は難しくても在宅であれば問題なく働けるケースも少なくありません。在宅勤務ができる体制を整えておけば、事業者側にも従業員側にもメリットがあります。

時差出勤を導入すると、通勤ラッシュに巻き込まれず出勤できる従業員が増えます。通勤ラッシュの時間帯でなければ、公共交通機関を利用しても良いと考えている従業員もいるでしょう。自動車通勤も、ラッシュの時間を避けると所要時間が短くなるため環境負荷が下がります。

在宅勤務や時差出勤は、従業員の働きやすさを確保するとともに、エコ通勤を推進できる手段でもあります。

4.徒歩・自転車通勤に対する補助制度の導入

公共交通機関を利用した通勤やマイカー通勤には手当てを出していても、徒歩や自転車通勤には通勤手当を出していないという事業者も多くいます。その場合「手当をもらえるなら楽な方法で通勤しよう」と従業員が考えるのは自然なことです。

徒歩や自転車通勤に対して補助制度を導入し、そちらを利用した方が得だと感じられるようになれば、徒歩や自転車での通勤を始める社員が増えるでしょう。

5.更衣室やシャワー室の設置

自転車で出勤すると、どうしても汗をかいてしまいます。不快感が大きいため、そのまま仕事をするのは難しいと感じる人もいるでしょう。

更衣室を設置しておけば、自転車で通勤し汗をかいても、着替えたり汗をふいたりしてから仕事に取りかかれます。可能であればシャワー室を設置できると、さらに自転車通勤の魅力が増します。

上手なエコ通勤の推進方法

エコ通勤の取り組みを成功させるには、社内制度の整備だけでなく外部の地域社会との連携が不可欠です。エコ通勤を推進する際には、次のような点を積極的に取り入れるとよいでしょう。それぞれ詳しく解説します。

- 自治体による補助金や支援制度を活用する

- 関係機関と連携しながら推進する

- エコ通勤優良事業所認証の取得を目指す

自治体による補助金や支援制度を活用する

全国の多くの自治体では、地域の交通政策や脱炭素施策の一環として、エコ通勤に関する補助金や支援制度を提供しています。たとえば以下のような制度が見られます。

- 自転車通勤を促進するための駐輪場整備補助金

- パークアンドライド利用促進のための駐車場割引制度

- テレワーク推進に関するIT導入補助

こうした支援をうまく活用することで、制度導入の初期費用を抑えられるだけでなく、取り組みの客観的な根拠や地域社会との接点も得られます。

取り組みの内容によってはエコ通勤の推進を目的としたものでない助成金を利用できる可能性もあります。何らかの取り組みを行う前には、適切な補助金や支援制度がないか確認して見ましょう。

また、補助金の交付要件として、CO₂削減の目標設定や活動レポートの提出が求められるケースもあるため、企業にとっては施策を可視化・評価するよい機会となります。まずは、地元自治体の環境政策課や交通政策課のホームページを確認し、自社に適用できる制度がないかを探ってみるとよいでしょう。

関係機関と連携しながら推進する

エコ通勤の効果を高め、社内外への影響力を広げるには、企業単体での取り組みにとどまらず、関係機関との連携が重要です。具体的には、以下のような機関と連携することが有効です。

- 地方自治体:制度支援、広報活動、啓発イベントなどを共同実施

- 鉄道・バス事業者:時差出勤に対応したダイヤ調整、割引制度の導入

- NPO・地域団体:講習会・勉強会の開催、事例共有、実施支援

- 商工会議所や業界団体:中小企業への波及や共同キャンペーンの展開

例えば、地域の鉄道会社と連携して「エコ通勤パス」の割引制度を導入し、利用者が特定の時間帯に通勤することで運賃が安くなる仕組みを作るのもひとつの方法です。また、複数の事業者が協力し、地域単位で「エコ通勤チャレンジ週間」を開催するのもよいでしょう。

単独では難しい広域的な施策でも連携を取ることで実現可能となり、企業の取り組みが地域の交通政策と連動する形で社会的意義を高めることができます。

エコ通勤優良事業所認証の取得を目指す

「エコ通勤優良事業所認証制度」は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団(エコモ財団)が実施している制度で、エコ通勤に関する包括的な取り組みを評価し、一定の基準を満たした事業所に対して「優良認証」を付与するものです。

この制度の特徴は、取り組みの総合性と実行力を重視している点です。単に自転車通勤を許可しているだけでは不十分であり、以下のような多角的な活動が求められます。

- 通勤実態調査の実施

- 通勤手当の見直し

- 時差出勤・在宅勤務制度の整備

- 社内啓発活動の展開

- 通勤におけるCO₂排出量の見える化

認証を取得することは、単なる「お墨付き」ではなく、企業のCSR・SDGs・ESG対応としての信頼性を高める材料になります。さらに、企業ホームページや広報資料で認証取得をアピールすることで、採用活動や取引先へのブランディングにも活用可能です。

また、認証を受ける過程で制度を整理・可視化できるため、「取り組みを仕組み化する」という点でも大きな価値があります。

エコ通勤の課題と今後の展望

エコ通勤は企業や社会に多くのメリットをもたらす一方で、現実的な実施にあたってはさまざまな課題があります。制度運用上の制限やインフラの未整備などが普及の妨げになっているケースも少なくありません。ここでは、エコ通勤の課題と今後の展望について解説します。

制度設計や社内調整の課題

エコ通勤を制度化するにあたっては、社内の複数部署を巻き込む調整作業が必要です。たとえば、以下のようなハードルがよく見られます。

- 人事:勤務時間変更・手当制度の見直し

- 経理:通勤費精算ルールの改定

- 労務:安全管理・保険対応

- 総務:駐輪場の整備や備品管理

また、従業員のライフスタイルや通勤距離は多様であるため、一律の制度では公平性に欠けるといった課題も浮上しやすくなります。

一部の従業員だけがメリットを受けているように見えると社内の不満につながる可能性もあるため、制度導入時には社内説明会やアンケートなどを通じて、丁寧に合意形成を図ることが重要です。

交通インフラとの連携の重要性

エコ通勤の成功は、企業の努力だけでは達成できません。特に自転車通勤や公共交通機関の活用を推進する際には、地域の交通インフラの整備状況が大きく影響します。たとえば、以下のような外部環境の整備が必要です。

- 安全な自転車専用レーンの整備

- 公共交通の本数・ダイヤの最適化

- 通勤時のバス遅延や鉄道混雑の解消

- 天候に左右されない通勤手段の確保

企業と自治体、交通事業者が協力し、都市計画と企業施策が一致する形でエコ通勤を支える仕組みを構築することが、今後の重要なテーマとなるでしょう。

今後期待される施策と動向

エコ通勤のさらなる普及に向けて、今後は以下のような施策・動向が期待されています。

- 税制優遇の導入

- 中小企業向けの支援モデルの確立

- 通勤に関するCO₂排出量の開示義務化

- 自治体によるモデル地区の形成と横展開

- AIやIoTを活用した通勤モニタリングと最適化支援

また、脱炭素社会に向けた企業の責任が一層問われる中で、通勤を含めた環境負荷の見える化と改善の透明性が求められるようになっています。

単に「やっている」だけでなく、「どれほど効果が出たか」「どう改善したか」を外部に伝える姿勢が、企業評価に直結する時代が来ているといえるでしょう。

送迎代行業者の利用によるエコ通勤促進のメリット

エコ通勤を促進する方法のひとつとして、送迎バスの運行があります。しかし、自社でドライバーを雇って送迎バスを運行するのは手間がかかるため難しいと感じる場合もあるでしょう。そんなときには、送迎代行業者を利用すると便利です。

送迎代行業者を利用して送迎バスを運行すると、次のようなメリットが得られます。それぞれ、詳しく解説します。

- 従業員にとってもメリットがあるため浸透しやすい

- 求人への応募が増える可能性がある

- ドライバーの欠勤時に代理のドライバーが派遣される

- 送迎バスの運行に必要な業務をすべて委託できる

従業員にとってもメリットがあるため浸透しやすい

マイカー通勤の場合、通勤中は運転に集中しなければなりません。音楽やラジオを聴く程度であれば運転しながらでも楽しめますが、基本的には運転以外のことはできないと考えた方がよいでしょう。

しかし送迎バスを利用する場合、移動中も読書やSNSチェック、仮眠など時間を有効に活用できます。そのため、送迎バスの運行は従業員にもメリットが大きく、取り組みの効果が出やすいのです。

求人への応募が増える可能性がある

マイカーでの通勤が多い職場は、公共交通機関での通勤が不便な場合も多くあります。すると、自動車の免許を持っていない、もしくは運転に不安を抱える人は、それだけで求人への応募を避けてしまうでしょう。

しかし、送迎バスが運行されていれば、運転に不安があっても問題ありません。そのため、求人への応募が増える可能性があるのです。

ドライバーの欠勤時に代理のドライバーが派遣される

自社で送迎バスを運行する場合、ドライバーの欠勤時には代理のドライバーを探さなければなりません。場合によっては、普段運転を担当しないスタッフが、送迎バスの運転を担当しなければならなくなるケースもあるでしょう。

しかし、送迎代行業者に委託した場合、ドライバーの欠勤時には代理のドライバーを派遣します。ドライバー欠勤時でも普段通りに送迎バスを運行できる点は、代行業者に依頼するメリットだといえます。

送迎バスの運行に必要な業務をすべて委託できる

送迎バスの運行に必要な業務は、バスの運転だけではありません。車両の点検やメンテナンス、ドライバーの労務管理など、さまざまな業務が発生します。そのため、ドライバーを新たに雇うだけでなく、事務スタッフを増員しなければならない場合もあるのです。

しかし、送迎代行業者に委託した場合には、こうした業務もすべて代行業者が対応します。新たに送迎バスを運行する場合には不明な点も多いかもしれませんが、心配する必要はありません。手間をかけずに送迎バスを運行したいのであれば、代行業者に委託するのがおすすめです。

できることからエコ通勤を推進しよう

エコ通勤とは、マイカーを使った通勤方法を別の方法に切り替える取り組みのことです。1人が1台自動車を使うマイカー通勤を、公共交通機関での通勤に切り替えるだけで、環境への負荷を下げられます。

エコ通勤の導入は、事業者側にもさまざまなメリットがあります。この記事を参考に、まずは無理のない範囲でエコ通勤を導入してみてください。

送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ

「他の業務に追われ、属人的に運用している」

「長年外注しているが、契約内容を見直したい」

このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。

想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。

記事の内容に関して、電話での問い合わせを一時受付停止しております。記事に関する質問・問い合わせはお問い合わせフォームよりお寄せください。